緑内障におすすめのサプリはこれ!

緑内障におすすめのサプリとは?

〜視神経を守る栄養素と選び方のポイント〜

こんにちは。真鍋眼科の真鍋です。

今回は、緑内障の進行を少しでも抑えるために役立つ可能性のあるサプリメントについて、医師の視点からわかりやすくご紹介します。

緑内障と栄養の関係

緑内障は、眼圧や血流、酸化ストレスなど様々な要因が視神経を障害する病気です。

特に酸化ストレスやミトコンドリアの機能低下が、視神経細胞の死滅に関わると考えられています。

そのため、サプリメントによってこうした細胞のダメージを軽減する“神経保護”ができないかが注目されています。

緑内障におすすめの栄養素とサプリメント7選

① ビタミンB3(ナイアシン)

・NAD+の産生を助けるビタミン

・神経細胞のエネルギー代謝に不可欠

・2017年のオーストラリアの研究(JAMA Ophthalmology)では、ナイアシン補充により視野機能が改善した例も報告

・摂取目安:1,000〜3,000mg/日(ナイアシンアミド型)※医師と相談を

② 松樹皮エキス(ピクノジェノール®)

・フランス海岸松の樹皮から抽出される天然成分

・強力な抗酸化作用と毛細血管の血流改善作用を持ち、眼循環の改善が期待されています

・緑内障患者において、視神経周囲の微小循環改善や視野進行抑制効果が示唆された研究もあり

・一般的な摂取量:50〜100mg/日

③ ビルベリー・アントシアニン

・アントシアニンが毛細血管の強化と血流改善に有効

・緑内障においては網膜・視神経部位の循環改善が期待される

・36%以上のアントシアニン含有ビルベリー抽出物を選ぶのが推奨

④ DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)

・抗炎症・血流改善作用

・DHAは網膜・視神経に多く含まれ、神経保護作用が期待される

・一部研究では眼圧低下作用も報告

・推奨摂取量:DHA+EPAで500〜1000mg/日

⑤ コエンザイムQ10(CoQ10)

・ミトコンドリアでのATP(エネルギー)産生に不可欠な補酵素

・緑内障では視神経のミトコンドリア機能低下が問題となるため、補充することで神経保護が期待される

・点眼薬との併用でも効果が報告されている研究あり

・脂溶性のため、食後や油分と一緒に摂取するのがベスト

⑥ ルテイン・ゼアキサンチン

・網膜の黄斑部に高濃度に存在するカロテノイド

・抗酸化作用で視神経や網膜の酸化ダメージを軽減

・緑内障においても加齢性変化の抑制に寄与すると考えられています

⑦ α-リポ酸(補足として)

・脂溶性・水溶性両方で働く抗酸化物質

・ミトコンドリア機能のサポートも期待され、ナイアシンとの相性も良い

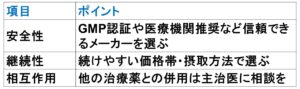

サプリメント選びのポイント

おススメの商品は?

①ビタミンB3(ナイアシン)

➡ おすすめ商品:ナイアシンアミド500mg(Now Foods)

・海外製(アメリカ)/医師監修の健康食品サイト等で販売

・ナイアシンフラッシュを起こしにくいナイアシンアミド型

・緑内障研究でも使われた成分形態

②松樹皮エキス(ピクノジェノール®)

➡ おすすめ商品:グラジェノックス®(Sante Grajenox)

✅ 注目の理由:

グラジェノックス®は、

・フランス海岸松の樹皮から抽出されたピクノジェノールと、ビルベリーエキス(アントシアニン)を組み合わせた、視機能を総合的にサポートする医療機関専売サプリメントです。

・視神経への酸化ストレス・血流低下が関与する緑内障に対して、

抗酸化作用と微小循環の改善効果が期待される成分設計となっています。

・実際に、緑内障や視神経疾患の進行抑制に対する臨床応用例もあり、近年では眼科領域でも広く注目されています。

よくある質問(Q&A)

Q. サプリだけで緑内障は治りますか?

→ いいえ。点眼・治療が基本です。サプリは補助的役割です。

Q. 何種類も飲んでも大丈夫?

→ 作用が似た成分や過剰摂取のリスクに注意。2〜3種類を目安にバランス良く。

Q. 効果はすぐ出ますか?

→ サプリは数か月〜半年程度の継続で体感できる方が多いです。

まとめ:緑内障におすすめのサプリ成分

✅ ビタミンB3(ナイアシン)

✅ 松樹皮エキス(ピクノジェノール®)

✅ ビルベリーアントシアニン

✅ DHA・EPA(オメガ3)

✅ CoQ10(コエンザイムQ10)

✅ ルテイン・ゼアキサンチン

✅ α-リポ酸(補助的)

これらは、視神経保護や循環改善に関わる栄養素として期待されています。

ただし、あくまでも補助的な役割であることを理解し、治療と並行して活用することが重要です。

📌 真鍋眼科では、治療だけでなく日常生活・栄養・サプリのご相談も承っています。

気になる方は、ぜひお気軽にお尋ねください。

※本記事は医療的知見に基づきますが、個別の治療判断は主治医とご相談ください。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約