緑内障の方におすすめの食事とは?ビタミンB3の最新研究と食生活の工夫

緑内障の方におすすめの食事とは?ビタミンB3の最新研究と食生活の工夫

こんにちは。真鍋眼科の真鍋です。

今回は「緑内障なら意識したい栄養素と食事」について解説します。

緑内障は、日本では中途失明の原因第1位となっている深刻な目の病気です。

現在、世界中で1億2,000万人以上、日本では約500万人以上が緑内障に罹患しているとされており、早期発見と継続的なケアがとても重要です。

緑内障とは?神経のダメージによって視野が失われる病気

緑内障は、眼圧の影響などにより網膜神経節細胞という神経が障害を受け、視野が徐々に狭くなっていく病気です。

多くの場合、視野は周辺から欠け始め、最終的に中心の視野までも失われることがあります。

特にアジア人では、眼圧が正常値でも緑内障を発症する正常眼圧緑内障が多く、たとえ眼圧が高くなくても注意が必要です。

網膜神経節細胞が障害されると「情報が伝わらない」

目に入った光は網膜の奥の視細胞が感知し、双極細胞を経て、最終的に網膜神経節細胞に伝えられます。

この網膜神経節細胞から視神経が出て、脳に映像情報を伝える仕組みになっているため、ここにダメージがあると“情報の中断”が起こり、「見えない」という症状になります。

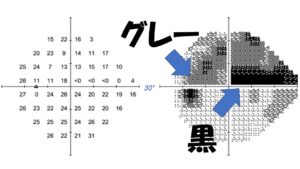

緑内障の進行とともに視野はこう変化する

視野検査でわかる変化は次のように分けられます。

・白い部分:正常またはほぼダメージがない

・グレーの部分:神経機能が落ちかけている

・黒い部分:すでに機能を失った部分(回復は困難)

治療では、グレーの領域をいかに守れるかがカギです。

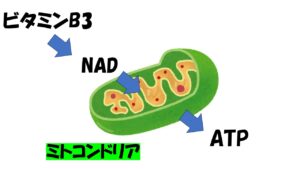

視神経の健康に関わる「ミトコンドリア」とは?

網膜神経節細胞は非常に高いエネルギーを必要とします。

そのエネルギーを生み出しているのが、細胞の中にあるミトコンドリアです。

ミトコンドリアは「ATP」というエネルギー物質を生成しており、その材料のひとつが**NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)**という物質です。

このNADは、**ビタミンB3(ナイアシン)**から作られています。

NADが減ると…緑内障の進行に関係?

NADは加齢とともに減少することが知られており、緑内障患者ではさらにNADの血中濃度が低いという報告もあります。

✅ 研究報告①(フランス、2019年)

緑内障患者34人と健常者30人の血液を比較した結果、緑内障患者の方がビタミンB3の血中濃度が有意に低いと報告されています。

✅ 研究報告②(アメリカ・コロンビア大学、2021年)

ビタミンB3とピルビン酸をサプリメントで摂取したところ、視野の一部に改善が見られたと報告されています。

改善が見られたのは、黒く抜けた視野ではなく、“グレーの部分”でした。

✅ 研究報告③(オーストラリア)

ビタミンB3を6週間で1500mg、次の6週間で3000mg摂取した結果、視野の感度が改善したと報告されました。

でも…ビタミンB3サプリメントは注意も必要

これらの研究では、高用量のビタミンB3(最大3000mg/日)を使用しています。

しかし、日本の厚生労働省が定める耐容上限量は300mg/日です。

高用量では、以下のような副作用が報告されています。

・ナイアシンフラッシュ(紅潮、かゆみ)

・吐き気、嘔吐

・動悸やめまい

そのため、むやみに高用量のサプリメントを自己判断で摂取するのは危険です。

安全にビタミンB3をとるには?食事から摂取しよう

ビタミンB3(ナイアシン)は、日常の食事から無理なく摂取できます。

ビタミンB3を多く含む食材

・玄米

・たらこ、かつお、まぐろなどの魚介類

・鶏むね肉やささみ

・ピーナッツ・ナッツ類

日頃からこうした食材を取り入れ、バランスのよい食事を心がけましょう。

緑内障とミトコンドリア活性には「運動」も有効

食事に加えて、有酸素運動もミトコンドリアの活性化に効果的です。

・週3〜4回、45分程度のウォーキングやジョギング

・座りっぱなしの生活を避けて、こまめに身体を動かす

これらは視神経への血流改善や酸素供給の促進にもつながります。

まとめ:ビタミンB3と緑内障のポイント

-

NADは視神経に必要なエネルギーのもとである

-

NADはビタミンB3から作られる

-

緑内障患者はビタミンB3が不足しがちと報告されている

-

サプリメントは慎重に、まずは食事から摂取を

-

食事と運動の習慣が、将来の視野維持につながるかもしれない

緑内障は「失われた視野を取り戻す」のが難しい病気ですが、今ある視野を守ることはできます。

ビタミンや栄養、生活習慣を味方につけて、前向きに緑内障と向き合いましょう。

ご不安な点や詳しく知りたいことがあれば、いつでもご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約