緑内障点眼の組み合わせ

今回は最新研究でわかった緑内障点眼の組み合わせについてお話しいたします。

緑内障は、視神経が少しずつ傷んで視野が欠けていく病気です。一度ダメージを受けた視神経は回復しないので、進行を止めるには眼圧を下げることが何より大切になります。

その治療の中心となるのは「目薬」です。

緑内障の目薬は大きく分けて6つ種類があり、使う順番もある程度の流れがあります。

一般的には、まずラタノプロストなどのプロスタグランジン製剤から始めて、

それでも下がりきらない場合に、チモロールやカルテオロールといったβ遮断薬というものを追加する、というのが標準的なステップとなります。

ただし「どの薬がどれくらい効くのか」「2種類以上を併用した場合、どの組み合わせが最も効果的なのか」こうした点については、これまで意外と明確な答えがありませんでした。

特に2つ使った場合の「薬同士の相性」に関しては、これまでほとんど検証されてきませんでした。

たとえば、ラタノプロストで治療を始めたとして、効果が十分でない場合、次にどの点眼を追加するのが最も理にかなっているのか。例えばチモプトールや、エイゾプトなのか、それともアイファガンやグラナテックなのかそれとも合剤に変えるのか。実はこの“次の一手”について、眼科医によって判断が分かれています。

そこで今回ご紹介するのが

世界中の166件の臨床試験・3万6千人以上のデータを統合した最新のメタ解析です。メタ解析とは簡単にいうと、たくさんの論文をまとめて、全体として1つの答えを出すという方法で信頼性が非常に高いデータとなります。

これが非常に興味深い結果でこの研究では、

・それぞれの目薬を1つずつ使った場合の眼圧下降効果を調べるということ

そして

・組み合わせた場合相乗効果があるのか、それとも逆に効きにくくなることがあるのかということ

を詳細に解析(かいせき)しています。

今回は、その研究結果をもとに、実際の治療にどう活かせるのかをわかりやすく解説していきます。

まず基本的なところからですが、緑内障の点眼薬の選び方についてお話しします。

これは「緑内障診療ガイドライン」にも明記されている基本方針ですね。

まず第一選択薬は、眼圧を下げる力がもっとも強いプロスタグランジン製剤の点眼から始めます。具体的には、ラタノプロスト(キサラタン)、タフルプロスト(タプロス)、トラボプロスト(トラバタンズ)、ビマトプロスト(ルミガン)などです。場合によっては、チモロールやカルテオロールといったβ遮断薬、あるいはエイベリス(オミデネパグ)が第一選択になることもありますが、通常はやはりプロスタグランジン関連薬が最初のスタートになります。

理由はシンプルで、眼圧下降効果が強く、1日1回の点眼で済むという使いやすさがあるからです。

そして、治療を続けていく中で

・視野の進行が見られたり

・あるいは、眼圧の下がり方が十分でない場合には、追加の点眼が検討されます。

このとき選ばれるのが、チモプトール、カルテオロールといったβ遮断薬、エイゾプトやトルソプトといった炭酸脱水酵素阻害薬(CAI)、α₂作動薬のアイファガン、あるいはROCK阻害薬のグラナテックなどです。

つまり、最初はプロスタグランジン製剤から始めて、次にどの薬を選んでいくのか検討していきます。

それではまず、

「どの点眼薬が一番効くのか?」について見ていきましょう。

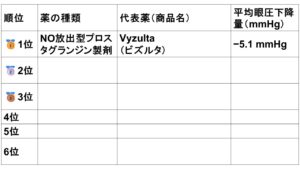

今回の解析(かいせき)で最も眼圧を下げる効果が高かったのは、

NO一酸化窒素を配合したプロスタグランジン製剤でした。

平均で約5.1mmHgの眼圧下降が確認されていて、非常に強い効果を示しています。

ここで多くの方は「一酸化窒素を配合したプロスタグランジン製剤って何?」と思われたと思います。

一酸化窒素とは、血管を拡げて流れをよくするはたらきを持つ物質です。

このタイプの点眼薬は、従来のプロスタグランジン点眼にNOの作用を組み合わせ、

お水の流れをよりスムーズにして眼圧を下げるよう設計されたというものです。

この薬は2017年から海外では「Vyzulta(ビズルタ)」という名前で承認されていますが、

日本ではまだ未承認です。

海外を含めた臨床データをもとにして評価していますのでこのような未承認薬もあげられています。

次に

効果が高かったのが、馴染み深いプロスタグランジン製剤で、

平均で約4.8mmHgの低下が見られました。さらに

商品名エイベリスEP2受容体作動薬という比較的新しいタイプの薬も、約3.5mmHgの低下を認めました。効果としてはプロスタグランジン製剤と比べるとやや控えめですが、副作用が少なく使いやすいという利点があります。

そして、

- ROCK阻害薬のグラナテック

- α₂作動薬のアイファガン

- β遮断薬のチモロール、カルテオロール

この3種類はいずれも約3.2〜3.4mmHgの下降で、ほぼ同程度の効果でした。

この結果からわかるのは、

やはりこれまでの経験どおり、プロスタグランジン製剤が単剤で最も眼圧を下げやすいということです。

そして、2番手以降の薬はおおむね同程度の効果だったというです。

ここまでは私としては予想通りの結果ですが、意外だったのは、この後に紹介する「組み合わせによる影響」です。

通常、薬を組み合わせるとき、私たちは1+1=2の効果を期待します。

たとえば、ラタノプロストが平均で4.8mmHg下げ、チモプトール(β遮断薬)が3.2mmHg下げるとすると、理論上は足して約8mmHg程度下がるはずですよね。

ところが実際には、思ったより下がらない場合や、逆に予想以上に下がる場合があります。

この研究では、そうした薬の「相性」を詳しく調べています。もし理論値よりも多く下がれば「相乗効果がある、シナジーがある」と評価されて、逆に少なければ「拮抗傾向がある。効きにくくなる」と評価しています。

特に、緑内障治療の第一選択であるプロスタグランジン製剤をベースに、他の薬を追加したときの組み合わせ効果を解析しています。

結果を見ていくと、

1️⃣ プロスタグランジン製剤

にチモロールなどのβ遮断薬を組み合わせた場合の期待される値は −7.40 mmHgでした。ですが実際の併用効果は −6.14 mmHg でした。

つまり、期待していたより下がらなかった、数値にすると1.26 mmHgほど下がりにくいという結果でした。これは少し相性がよくない傾向があり、思ったほど眼圧が下がらなかったということを意味しています。これは私の中で意外でした。プロスタグランジン製剤とβ遮断薬の組み合わせって結構多いですし、今や定番になっているからです。

2️⃣ 次にプロスタグランジン製剤

にエイゾプトやトルソプトなどの炭酸脱水酵素阻害薬を加えた場合です。理論上の期待値は −5.36 mmHgでしたが実際の併用効果は −7.41 mmHgでした。つまり、期待より2.05 mmHg強く下がるという、明らかな相乗効果(シナジー)が確認されました。

3️⃣次に プロスタグランジン製剤にグラナテック

などのROCK阻害薬を組み合わせた場合です。期待される値は −6.86 mmHgでしたが、実際には −6.02 mmHgでした。0.84 mmHg分下がりにくくて、効果がやや打ち消し合う傾向がみられました。

つまり、思ったほどプラスの効果が得られなかったという結果ですね。。

まとめると、

- 最も相乗効果が高かったのはプロスタグランジン製剤+炭酸脱水酵素阻害薬(CAI)

- 最も拮抗傾向が強かったのはプロスタグランジン製剤+β遮断薬

- ROCK阻害薬はやや上乗せが小さい

という結果です。

すなわち、「薬を2種類使えば2倍効く」という単純な話ではないということです。

点眼薬にも相性があるということが、この研究で指摘されています。

実際に、今回の論文結果で効果が高かった組み合わせプロスタグランジン製剤と炭酸脱水酵素阻害薬の組み合わせは、お互いの作用経路がまったく異なるので、理想的な組み合わせではあります。

眼圧は、「目の中のお水、房水をどれだけ作るか」と「どれだけ外に出すか」のバランスで決まります。プロスタグランジン製剤は房水の排出を促す薬です。一方で炭酸脱水酵素阻害薬はお水を作るときに必要な「炭酸脱水酵素」をブロックして、房水ができるのを抑えるタイプの薬です。つまり、作用の方向がまったく違うので、重なりがなく効率よく眼圧を下げられます。

何故相乗効果があるのかについてですが考えられている理由のひとつに、炭酸脱水酵素阻害薬が房水の組成を変えることが挙げられています。房水中のpHやイオンバランスを変化させることで、プロスタグランジン製剤によるお水の排出がより働きやすくなる可能性があると考えられています。簡単に言うと、「炭酸脱水酵素阻害薬を加えることで房水の量を減らしながら、流れも良くする」そんな相乗効果が考えられています。

一方で昔から定番の組み合わせであるプロスタグランジン製剤+β遮断薬では、この研究では思ったほど下がらないという結果が出ています。プロスタグランジン製剤はもともと非常に強力なので、眼圧がある程度まで下がっている状態では、β遮断薬を追加しても上乗せできる余地が少ないということかもしれません。

いずれにしても、プロスタグランジン製剤の次の一手としては、従来よく使われてきたチモプトールなどのβ遮断薬やアイファガン、グラナテックといった選択肢を見直す必要が出てくるかもしれません。

近年では、エイゾプトやトルソプトといった炭酸脱水酵素阻害薬を単剤で追加するケースは新しい薬の登場によって減ってきています。ですが、今回の報告によって以前からある炭酸脱水酵素阻害薬を追加するという戦略が今後注目される組み合わせになっていくかもしれませんね。

もちろん、これは統計的な傾向であって、すべての人に同じ結果が当てはまるわけではありませんのでご注意ください。。いまミケルナ ザラカムといったプロスタグランジン製剤+β遮断薬のみを使っていて眼圧が安定していて、視野の進行が止まっていることなら、薬を変える必要はありません。

緑内障治療には大原則があります。それは「落ち着いている状態であれば、無理に薬を変更しない」ということです。

現在PG+CAIという組み合わせの合剤がないという点も残念なところです。緑内障の目薬は2つの成分が1本にまとまったもの、合剤というも増えてきています。

例えば以前はラタノプロストを夜1回 チモプトール1日2回合計1日3回ささなければならないケースがあったんですが、今では1日1回で済む合剤が登場しています。緑内障治療は点眼の回数が治療継続率につながるのでこういった合剤の登場は大きなメリットがあります。

ただし、現時点で日本にあるプロスタグランジン製剤との合剤はチモプトールなどのβ遮断薬のみです。ちなみに海外ではPG+グラナテックのようなROCK阻害薬との合剤 ロクタンというのがありますが、PG+CAIの合剤は、海外含めて存在しません。その理由は主に薬のpHの違いです。pHは酸性・中性・アルカリ性といったものですが、PG製剤の点眼薬は、安定性を保つために酸性寄り(pH 4.5〜5.5)に設計されています。

一方で、エイゾプト・トルソプトは中性寄りに作られています。この2つを同じボトルに入れると、化学的に不安定になって、分解・沈殿してしまうんですね。これが製剤上の最大のハードルになっています。

そのため現状ではCAIを加えるとなるとエイゾプトかトルソプトを単剤で追加するか、またはアゾルガ、コソプトといった合剤を組み合わせるかということになります。エイゾプトや合剤なら1日2回、トルソプトは1日3回ですから、ラタノプロストと併用すると1日3回または4回点眼が必要ということになります。それでも相乗効果があるなら検討の余地があるのではないでしょうか。

今回の研究で意外だったのは、以前からあるにも関わらず、新薬の登場によって単剤ではあまり選ばれてこなかったCAIとの組み合わせが最も相性が良かったという点です。

エイゾプトやトルソプトは、刺激感が少なくて副作用も比較的出にくいという長所があります。

特にエイゾプトは刺激が少なくて使いやすい印象があります。

つまり、“新しい薬=必ずしも優れている”というわけではなくて、

従来からある薬の組み合わせが改めて注目された、非常に興味深い研究結果でした。

今回の話をまとめますと

- 第一選択はやはりプロスタグランジン系が優位です。

最も眼圧を下げる力が強いです。

NO放出型のプロスタグランジン製剤がさらに強力ですが、国内では未承認です。

- 二番手の効果ほぼ同等です。

β遮断薬・α₂作動薬・ROCK阻害薬はいずれも−3mmHg前後でした。

- 相乗効果が最も高いのはPG+CAIでした。

PG(排出促進)とCAI(産生抑制)は作用経路が異なって、相乗効果の平均が+2.05mmHgでした

- 拮抗傾向があるのはPG+β遮断薬とROCK阻害薬の組み合わせでした。

特にβ遮断薬との組み合わせが期待より下がりにくい結果でした。

- 今回の結果は多数例での統計的傾向です。

薬の効き方や副作用の出方には個人差があるので、今の治療で眼圧が安定していれば気にしすぎる必要はありません。

PG+CAIが最も効率的な組み合わせとされる一方、薬の反応は人それぞれです。大切なのは、自分に合った治療を続けることになります。緑内障治療は長期間付き合うものなので是非自分の使っている薬が何なのか医師任せにせずに知っていてほしいです。すると治療にも積極的になれると思います。どの薬が良い悪いのではなく、それぞれの働きと相性を正しく理解して、自分に合った治療を続けていただけたらと思います。今回は緑内障点眼の相性についてお話しいたしました。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約