次世代の緑内障点眼薬はこれ!

【海外ではもう使われている】次世代の緑内障点眼薬まとめ

〜日本ではまだ承認されていない“期待の新薬”たち〜

はじめに

緑内障の治療は、ここ20年の間に大きく進化しています。

かつては「房水(ぼうすい)を減らす」「流れをよくする」といった基本的な作用を持つ点眼薬が中心でした。

代表的な薬には、プロスタグランジン関連薬(ラタノプロストなど)、EP2受容体作動薬(オミデネパグなど)、β遮断薬(チモロールなど)、炭酸脱水酵素阻害薬(ドルゾラミドなど)、α2受容体作動薬(ブリモニジンなど)、Rhoキナーゼ阻害薬(リパスジルなど)の6種類があります。

今年度新たに登場した緑内障点眼薬というとセタネオ点眼液です。これは、同じプロスタグランジン系に分類されますが、EP3受容体に作用するという少し特殊なタイプの薬です。

このように、緑内障点眼薬には多くの種類があり、作用の仕組みも多様です。

一方で、海外ではすでに承認・使用されているものの、日本ではまだ承認されていない有望な新薬もいくつか存在します。

今回は、そうした次世代の緑内障点眼薬4種類を取り上げ、それぞれの特徴や今後の展望をわかりやすく解説します。

① ROCK阻害薬:ネタルスジル(Netarsudil)

ネタルスジル(Netarsudil)は、2017年にアメリカ食品医薬品局(FDA)で承認された新しいタイプの緑内障治療薬です。

アメリカでは「Rhopressa®(ロプレッサ)」、ヨーロッパでは「Roclanda®(ロクランダ)」という名前で販売されています。

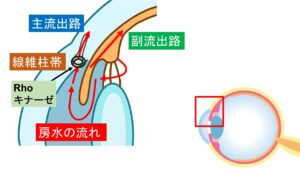

この薬は、Rhoキナーゼという酵素を阻害することによって、房水の出口である線維柱帯の細胞をゆるめ、房水がスムーズに流れるようにします。 房水の流出抵抗そのものを下げるため、眼圧を直接的かつ安定的に下げることができます。

房水の流出抵抗そのものを下げるため、眼圧を直接的かつ安定的に下げることができます。

従来の「房水を減らす薬」とは異なり、「出口を広げる薬」という全く新しい発想です。

臨床的には、線維柱帯流出の改善効果が非常に強く、また眼圧の日内変動(朝と夜の差)を抑える働きも報告されています。

特に日本人に多い正常眼圧緑内障(NTG)にも有効とされており、眼圧が高くない方にも治療の可能性を広げています。

副作用としては、結膜充血が最も多く見られ、その他には角膜上皮下の沈着(cornea verticillata)や軽い刺激感が報告されています。

いずれも軽度で一過性のことが多く、視力に影響するような副作用はありません。

ネタルスジルは現在、日本でも第Ⅲ相試験(治験の最終段階)を終えて承認申請中です。数年以内の実用化が期待されています。

グラナテック(リパスジル)との違い

同じ薬剤であるグラナテックとの違いが気になる方も多いでしょう。

グラナテックは1日2回の点眼でしたが、ネタルスジルは1日1回で十分な効果が得られます。

「2回が1回になっただけ」と思われるかもしれませんが、実際には構造と作用が大きく進化しています。

ネタルスジルは、日本で既に使用されているROCK阻害薬「リパスジル(グラナテック®)」と同じ系統に属しますが、グラナテックがROCK阻害作用のみであるのに対し、ネタルスジルはROCK阻害作用に加えてNET(ノルエピネフリン輸送体)阻害作用も併せ持っています。

これにより、房水の流出を促進するだけでなく、産生もわずかに抑えることができ、眼圧下降効果はより強く、安定的です。

臨床試験では、ネタルスジルはグラナテックより平均1〜2mmHgほど強い眼圧下降を示しています。

さらに、脂溶性が高く角膜を通りやすいため、刺激感が少なく、効果の持続時間も長いと報告されています。

つまり、ネタルスジルはグラナテックを進化させた次世代型ROCK阻害薬であり、「グラナテックでは下がりきらない眼圧」に対して新たな可能性をもたらす薬といえます。したがって、今後発売されれば新規処方の多くがネタルスジルに置き換わる可能性が高いです。

② NO(窒素酸化物)を放出する新しいタイプのプロスタグランジン製剤:ラタノプロスト・ブノド

ラタノプロスト・ブノド(Vyzulta®)は、2017年にアメリカで承認されたプロスタグランジンF2α誘導体にNO(窒素酸化物)ドナーを結合させた薬です。

アメリカやヨーロッパを中心に、すでに標準的な治療薬として使用されています。

この薬は、体内で分解されると2つの成分に分かれ、それぞれが異なる経路で眼圧を下げます。

ラタノプロスト成分は、房水の「ブドウ膜強膜流出路」を開き、房水を外に流しやすくします。

一方で、NO成分は「線維柱帯からシュレム管への主経路の流れ」を改善し、出口の抵抗を下げます。

つまり、房水の2つの出口を同時に開くという、非常に合理的な仕組みを持っています。

臨床試験では、従来のラタノプロスト単剤に比べ、平均で1〜2mmHgほど強い眼圧下降効果が確認されています。

さらに、NOによる血管拡張作用によって視神経や網膜の血流改善効果も期待されています。

このため、ラタノプロスト・ブノドは「眼圧を下げるだけでなく、視神経を守る」可能性を秘めた新しいタイプのPG薬として注目されています。

使用方法は従来のPG点眼と同様に、1日1回の点眼で24時間効果が持続します。

副作用はプロスタグランジン系薬剤と同様に、結膜充血やまつ毛の増加、虹彩の色素沈着などがみられることがありますが、NO成分による重篤な副作用は報告されていません。

日本ではまだ未承認ですが、導入に向けた検討が進められており、将来的には「従来のPGで効果不十分な患者への次の選択肢」として登場する可能性があります。

③ ROCK+PG合剤:ネタルスジル+ラタノプロスト

ネタルスジルとラタノプロストを1本に組み合わせた薬が「ロクラタン(Rocklatan®)」です。

2019年に米国FDAで承認され、ヨーロッパでは「ロクランダ(Roclanda®)」の名で販売されています。

この薬は、ROCK阻害薬とプロスタグランジンのダブルアクションを持つ二剤合剤で、それぞれが異なる経路から房水の流出を促進します。

ネタルスジルが線維柱帯の細胞をゆるめて主経路の流れを改善し、ラタノプロストがブドウ膜強膜流出を促進することで、

「房水の2つの出口」を同時に開く仕組みになっています。

臨床試験では、ラタノプロスト単剤に比べて平均1.5〜2mmHgの追加的な眼圧低下が得られており、

2剤を別々に使う場合と同等、もしくはそれ以上の効果を1本で実現できると報告されています。

また、2剤を1本にまとめることで点眼回数を減らせるため、使用の手間やつけ忘れを防ぐことができ、治療の継続率が大幅に向上します。

副作用としては結膜充血がやや多い傾向にありますが、重篤な副作用は少なく、安全性は高いとされています。

日本ではまだ未承認ですが、「2剤を併用している患者が1本にまとめられる」という利便性の高さから、今後の導入が強く期待されています。

④ 三剤合剤:チモロール+ネタルスジル+ラタノプロスト

さらに現在、β遮断薬のチモロール、ROCK阻害薬のネタルスジル、プロスタグランジンのラタノプロストを1本にまとめた「三剤合剤(トリプルコンビネーション)」も開発されています。

この薬は、房水の産生を抑え(チモロール)、線維柱帯の流出を促進し(ネタルスジル)、ブドウ膜強膜流出も改善する(ラタノプロスト)という、3方向から眼圧をコントロールする構造を持っています。

まさに「房水の出入りを同時に管理する」理想的な点眼薬といえます。

海外の臨床試験では、このトリプル合剤を使うことで、従来の二剤合剤よりも約1.5倍の眼圧下降効果が報告されています。

また、点眼の本数が1本に減ることで、つけ忘れが減り、長期的な眼圧コントロールの安定にも寄与します。

副作用としては、結膜充血や軽い刺激感などが報告されていますが、重篤なものは少なく、安全性も高いとされています。

現在、アメリカを中心に臨床試験が進められており、将来的に承認されれば、「1本で3本分の効果を持つ薬」として、緑内障治療の新たな時代を切り開く可能性があります。

⑤ まとめと今後の展望

今回紹介した薬剤に共通するのは、

①複数の経路を同時に刺激して眼圧を下げること、

②点眼の本数を減らして負担を軽くすること、

この2つです。

これまでの治療は「どの薬を組み合わせるか」を考える時代でしたが、

これからは「どんな経路を1本でカバーできるか」という新しい時代へと移り変わろうとしています。

さらに、ROCK阻害薬やNOドナーには血流改善や神経保護効果の可能性も報告されており、単に「眼圧を下げる」だけでなく、「視神経を守る」治療へと発展しつつあります。

おわりに

緑内障の治療は日々進化しています。

海外ではすでに標準治療となっている新しい点眼薬が、日本でも次々と承認に向けて動き始めています。

「今の薬で効果が不十分」「複数の点眼が負担」という方にとって、

これらの新薬は将来の有力な選択肢となるでしょう。

治療の目的は“眼圧を下げること”ではなく、“視力を守ること”です。

そのためにも、主治医と相談しながら、こうした新しい治療の選択肢を知っておくことが大切です。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約