マイクロモノビジョン法

単焦点眼内レンズのマイクロモノビジョン法

今回は単焦点眼内レンズのマイクロモノビジョン法に関してお話しいたします。

白内障手術で多くの方が選ばれるのが「単焦点眼内レンズ」です。

単焦点眼内レンズは見える範囲が限られているので、手術後の見え方は「どの距離にピントを合わせるか」によって決まります。

そのため、術前に度数の選択がとても重要になってきますが、見え方を工夫する方法のひとつに、「マイクロモノビジョン」という方法があります。

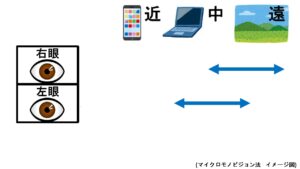

これは、

左右の目でごくわずかにピントの合う距離をずらすことで、見える範囲

を少し広げるという方法です。

最近は、視聴者の方から「単焦点眼内レンズの度数の組み合わせ」について多くのご質問をいただいています。

たとえば、「−1.0Dと−1.5Dの組み合わせはどうか?」「−0.5Dと−1.5Dではどうか?」といったご相談です。

今回は、そうした疑問にお応えする形で、「マイクロモノビジョンとは何か?」をわかりやすく解説していきます。

マイクロモノビジョンとは、左右の目の度数をわずかにずらすことで、遠くも近くもある程度見えるようにする「モノビジョン」の一種です。

「左右で度数が違うと、気持ち悪くならないの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、次のようなケースでとても便利な方法です。

たとえば、白内障手術で遠方にピントを合わせた場合、遠くはよく見えるようになったけれど、パソコンの距離が見えづらくて不便に感じることがあります。

そのようなときは、

もう片方の目の度数を少し手元寄りに設定することで、パソコンの距離も見やすくなります。

逆に、手元にピントを合わせた場合でも、「もう少し遠くにもピントが合うようにしたい」と感じることがあります。

その場合は、

もう片方の目をやや遠くにピントが合うように設定することで、遠方の見え方を補うことができます。

このように、左右の目の度数を少しずらすことで、両目を使ったときにある程度の範囲をバランスよく見えるようにする——それがマイクロモノビジョンの目的です。

そうはいっても「度数に差をつけるなんて気持ち悪いな」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも実は、私たちの顔や体も、よく見ると左右で完全に同じということはほとんどありませんよね?

目の度数も同じで、左右で少し違っているのが普通です。

それでも普段、違和感なく見えているのは、「脳」がとても上手に調整してくれているからです。

右目と左目、それぞれから入ってくる映像を、脳が自然に組み合わせて、ひとつの見え方にまとめてくれています。

ただし、左右の度数差が大きすぎると、さすがに脳でも対応しきれずに、見え方に違和感が生じやすくなります。

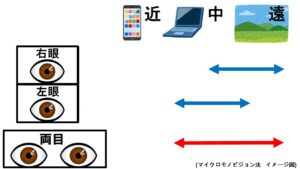

モノビジョン法には差の付け方によって大きく3種類あります。

わずかにずらすマイクロモノビジョン、そしてもう少しずらすミニモノビジョン、従来型のモノビジョン法と差の付け方によって3つあります。

マイクロモノビジョン

とは、遠方合わせの場合、利き目を遠方にピントを合わせ、反対の目をわずかに近方にずらすことで、遠方から中間距離までをカバーする方法です。左右のピント差は約0.5D前後と小さいので、脳が自然に順応しやすくて違和感が少ないのが特徴です。日常生活でよく使う中間距離、例えば料理中の包丁の位置、パソコン画面、車のメーターなどは、裸眼で問題なく見えるケースが非常に多いです。

単焦点眼内レンズの長所を活かしながら、眼鏡への依存を減らせる点が大きな魅力と言えると思います。

ただし、遠方合わせの場合なら非常に近い距離、例えば読書やスマートフォンの小さな文字を見る場合には、老眼鏡が必要になることがあります。

ミニモノビジョンは、

左右の目のピントに少し大きめの差、約0.75Dから1.25D程つける方法です。マイクロモノビジョンよりもこの差が大きいので、遠くから中間距離だけでなく、読書やスマートフォンの画面など、より近い距離も裸眼で見やすくなるのが特徴です。「多焦点眼内レンズは考えていないけど、とにかくメガネに頼らずに生活したい!」と考えている方にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

ただし、ピントの差が大きくなる分、マイクロモノビジョンと比べると、わずかながら見え方に違和感を感じる可能性があります。そのため、手術前にコンタクトレンズなどで実際にシミュレーションを行い、ご自身に合うかどうかをしっかり確認することが非常に重要になります。

従来型のモノビジョンは

1.50D〜2.50Dの度数差をつける設計です。片眼で遠く、もう片眼で近くを見るという割り切った見え方になります。その分、近方視力は大きく改善されますが、両眼のバランスが取りにくいので違和感が出やすくなります。向き不向きが大きいです。

また、脳がこの大きなピント差に慣れるのに時間がかかったり、人によっては全く慣れることができなかったりするケースもあります。

このような理由から、従来型のモノビジョンをおすすめすることは通常ありません。

3種類の中だとマイクロモノビジョンなら度数差が少なく、最も自然に感じられる方法なので安心です。「単焦点眼内レンズの自然な見え方を保ちながら、裸眼で多くの日常生活をこなしたい」というニーズに応える、バランスの取れた選択肢となります。

マイクロモノビジョンは多くの方に適応がありますが、やはり見え方やライフスタイルによっては、より向いている方と、注意が必要な方がいらっしゃいます。

まず、次のような方にはマイクロモノビジョンはおすすめです。

1つ目はできるだけ眼鏡の使用頻度を減らしたい方です。完全に眼鏡無しにするということはできませんが、できるだけ裸眼でと考えている方にはよいです。

2つ目は多焦点眼内レンズの費用や副作用が心配な方です。 高額な多焦点眼内レンズの費用に抵抗がある、またはハロー・グレアと

いった副作用を避けたい方にはよいと思います。

3つ目夜間の運転が心配な方です。 単焦点レンズは夜間の光の見え方が自然で、ハロー・グレアが少ないので、夜間の運転が多い方には安心です。

4つ目、もともと左右差がある方はモノビジョンに適応しやすいです。以前から左右で近視や遠視などの度数に差がある方は、日常的に「右目と左目で少し違う見え方」を経験しています。そのため、脳がその差を自然に調整する力が備わっているのでモノビジョンのように左右で焦点距離を変えても、違和感が少なく、適応しやすいと考えられています。

一方で、次のような方には、マイクロモノビジョンを検討する際に注意してください。

まず注意が必要なのは、「斜視がある方」や「非常に神経質な方」です。

斜視がある方は、もともと左右の目が少しずれた方向を向いているので、それぞれの目が見ている映像にズレがあります。脳はこのズレを無理に1つにまとめようとしています。

この状態でさらに左右の度数に差をつけてしまうと、ピントのズレも加わってしまい、脳の負担が一層大きくなります。結果として、抑制といいますが脳がどちらか一方の目の情報を抑え込んでしまい、両目でうまく見ることができなくなることがあります。

そのため、斜視がある方は、たとえわずかな度数差でも違和感や不快感を感じやすい傾向があります。

次に注意が必要なのは、「細かい立体作業が求められる職業の方」です。

たとえば、パイロット、外科医、精密機器の組み立てなど、「物の奥行き」や「距離感」を正確にとらえる力が必要な仕事では、両目の度数は揃えたほうが安心です。

マイクロモノビジョンでも、ある程度の奥行きの感覚は保てますが、わずかなズレでも影響が出るような精密な作業には、慎重に判断した方がよいです。

このように、マイクロモノビジョンは非常に優れた選択肢ですが、個人の目の状態やライフスタイル、希望に応じて、適応を慎重に見極めることが重要です。

それでは、次に術前の「シミュレーション」についてお話ししていきます。

一つ目がコンタクトレンズを使った体験です。片目を0Dに設定してもう片目を−0.5Dや−0.75Dといった、マイクロモノビジョンで設定する度数差のコンタクトレンズを装用します。利き目には遠方に合わせた度数、反対の目には少し近視を残す度数のレンズを試します。

コンタクトレンズを装用した状態で、数日間普段通りの生活を送っていただきます。これによって、通勤、仕事、買い物、趣味など、日常生活の様々な場面で実際に見え方がどう感じるか、違和感がないかを確認できます。

片目手術が終わってからでしたら私としてはFESTという方法がおすすめです。FEST法は自分の目で術後の見え方を確認する方法です。

片眼術後の度数決定の時にとても有効だと感じています。例えば片目手術後テレビも運転もメガネなしで大丈夫、けどパソコンが少し見にくい。PCぐらい裸眼でできたらいいなというような場合があります。

その場合もう片目のピントの位置を少し手前にずらすとパソコンの距離もピントが合うようになります。これを自分の目で確認するのがFEST法です。眼科では、度数は0.25Dずつで1段階と考えます。

たとえば、

今の状態が0D(正視)だとすると、ここから

少しだけ手元にピントを寄せた状態が−0.25Dです。

この−0.25Dにすると、「少し近くが見やすくなったけど、まだ物足りない」と感じるかもしれません。

その場合は、もう1段階進めて−0.50Dにすると、

遠くにもそれほど違和感なく、パソコンなど中間距離が見やすくなるということが自分で見て分かると思います。

このように、段階的に度数を調整することで、ちょうどよい見え方を探っていくことができます。

これは、服のサイズ選びに似ています。

皆さんは洋服を買うときに試着せずに買うタイプですか?

試着せずに買って、「やっぱりちょっと小さかった…」と後悔したことはないでしょうか?

FEST法は、そんないわば「試着」ができる視力のテストです。

あらかじめいくつかの度数を試してみて、自分にとって一番見やすい状態を実際に「体感」してから選ぶことができます。

一般的な視力データや平均値はこのようにありますが、見え方のイメージって中々難しいですよね。

数値にとらわれすぎず、「自分の目で見て納得できる」というのがとても大切です。

FEST法は、その“納得できる見え方”を選ぶための大きな助けになります。

マイクロモノビジョンを併用したとしても多焦点眼内レンズのように遠くも近くもというわけにはいきませんが、遠方合わせの方がもう少し50~70cm程度の中間距離にもピントをあわせたいまたは、手元合わせの方がもう少し中間距離も裸眼でみたいといった場合に有効です。

なんとなく0.5Dとか0.75D離すとかというわけではなく自分のめで確認にしながら度数の落としどころを決めれるので患者さん自身が納得して選択できて、私たち医師側も自信をもって度数を決定できるので、術後の満足度が非常に高い方法です。

なので冒頭でお話しした、-0.5Dと-1.0の組み合わせはどうかとか-1.0Dと-2.0Dの組み合わせはどうかというのは、組み合わせの考え方は悪くないと思います。ただし、実際に手術を受けてみると「思っていた見え方と違った」ということもあり得ます。そのため、シミュレーションを行って、見え方を確認してか決めるようにして下さいといつもコメントで返信しています。

おすすめの流れとしては、まず片目ずつ手術を行い、そのあとでもう片目の度数を決めるときにFESTを活用します。マイクロモノビジョンにする場合も、まずは左右の差を0.5〜0.75D程度におさえた範囲で、希望している見え方になるか確認してから判断するのがおすすめです。このシミュレーションのステップを丁寧に行うことで、「手術したけどイメージと違った…」という後悔を軽減できます。

今回の話からもお分かりいただけるように、眼内レンズの度数選びは時間がかかりますし、丁寧なカウンセリングが欠かせません。

医師だけでなく、スタッフの知識も重要です。そのため、同じ白内障手術を行うクリニックによっても対応できる内容に差が出ているのが現状です。

中には、「遠くにするか近くにするか、つまり0Dにするか−3Dにするかの二択です」といった説明で終わるところもあるようですが、実際にはそれほど単純な話ではありません。

患者さん一人ひとり例えば、仕事でパソコンを長時間使うか、夜間の運転が多いか、趣味で細かい作業をするかとかライフスタイルは違いますし、どこまで裸眼で過ごしたいか、どんな時にメガネを使っても良いかなどの見え方の希望は異なります。これらの要素を綿密に話し合って、最適な度数差を一緒に決めていくことが、マイクロモノビジョン法の成功の秘訣になります。

今回の話をまとめますと

マイクロモノビジョンは、左右の目の度数をわずかに変えることで、遠くと中間距離をカバーする方法です。

単焦点眼内レンズを使うため、コントラストが高く夜も見やすい、自然でクリアな見え方が期待されます。また多焦点眼内レンズで起きやすい光のにじみも少なく、費用も抑えられるのが大きなメリットです。

度数差が小さいため脳が適応しやすく、両目のバランスも保ちやすいのが特徴です。術前にコンタクトレンズや片目術後の度数体験(FEST法)などで見え方を試してから決めるようにしましょう。

ただし、すべての方に合うわけではありません。見え方の違いに敏感な方や、斜視など両眼視機能に問題がある方には適さないこともあります。

【最後に】

マイクロモノビジョンは、「できるだけメガネに頼らずに自然な見え方を保ちたい」という方におすすめの方法ではありますが、すべての方に左右の度数をあえてずらすことを推奨しているわけではありません。

基本的には、左右の度数差がないほうがシンプルで慣れやすいので、片目の見え方に満足されている場合は、そのまま両眼同じ度数にするのが理想的です。

一方で、片眼の手術後に「もう少し見え方の幅を広げたい」と感じる方には、マイクロモノビジョンという方法も一つの選択肢になります。

ご自身の生活スタイルや性格に合わせて、無理のない範囲でご検討してもらえたらと思います。

今回は白内障手術におけるマイクロモノビジョン法に関してお話しいたいました。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約