目の血管が詰まる人 直前にしていた行動

目の血管が詰まる人が、直前にしていた行動

今回は、「目の血管が詰まる人が、直前にしていた行動」というテーマでお話しいたします。目の緊急疾患の1つに「網膜血管閉塞症」という病気があります。

この病気は、

目の血管が詰まって、突然急に見えにくくなる病気です。前触れなく起こることもありますが、実際は発症の直前に、ある行動や身体の状態が重なっていたケースが多く報告されています。

今回は、網膜血管閉塞症の具体的な症状、発症のリスクを高める行動、そして日常生活で実践できる予防策について、医学的知見を交えながら、お話しいたします。網膜血管閉塞症とは、目の中にある血管が詰まって、血流が途絶えてしまう病気の総称です。

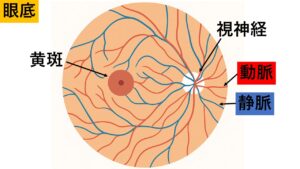

網膜には動脈と静脈の両方が走っていて、動脈が詰まると「網膜動脈閉塞症」、静脈が詰まると「網膜静脈閉塞症」と呼ばれています。脳の血管が詰まると脳梗塞になるように、網膜動脈閉塞症は「目の脳梗塞」とも言われていて、突然

片目が真っ暗になるというのが典型的な症状です。治療法はあるものの、実際は重い後遺症が残ることが少なくありません。

一方、網膜静脈閉塞症では、詰まった静脈が破裂して出血やむくみが起こって、視界がかすんだり、視野の一部が欠けたりすることがあります。

例えば、

「視野が所々かけている」「人の顔が霞んでいる」といった症状で気づかれることもあります。

動脈閉塞も静脈閉塞も共通している点は、痛みがないので気づきにくくて、見えている方の目で日常生活ができてしまうので受診が遅れがちであるという点です。そのため放置されがちなんですが、放っておくと重篤な視力障害が残って見えないままになってしまう可能性があります。

このような病気を発症した患者さんの多くは、高血圧、糖尿病、高脂血症などの基礎疾患をもっていることが多いですが、それに加えて発症直前に特定の共通した行動や身体の状態があることが、知られています。その中で、特に注目したい5つの行動パターンをご紹介します。最初に5つを言うと①脱水 ②入浴 ➂睡眠 ④いきみ ⑤長距離の移動です。それぞれ見ていきます。

1つ目は「脱水」によるケースです。

体の水分が不足すると、血液が濃くなって“ドロドロ”の状態になります。高齢になると脱水を自覚しにくくなるので、気づかないうちに血液の粘度が上がってしまうことがあります。

網膜の血管は非常に細くデリケートなので、わずかな血液粘度の上昇でも詰まりの原因になります。

実際に、脱水が原因と考えられる網膜静脈閉塞症の症例

【Dehydration is a risk factor for central retinal vein occlusion in young patients】がいくつか報告されています。

たとえば、40歳の男性が、猛暑の夜に大量のアルコールを摂取した翌朝、右目の視界がぼやけていることに気付きました。水分補給はしていませんでした。診察の結果、

「網膜中心静脈閉塞症」と診断されました。

また、24歳のオリンピック選手が、夏の日に激しいトレーニングを行った後、右目の視界のぼやけに気づきました。やはり水分は摂っておらず、検査で「黄斑浮腫を伴う網膜中心静脈閉塞症」と診断されました。残念ながら視力は回復しませんでした。

脱水は若い人でもリスクになりますので、これから暑くなる季節、特に注意が必要ですね。

ご高齢の方ではそのリスクがさらに高まります。起床直後や入浴後など、体から水分が抜けやすいタイミングには注意してください。

喉が渇く前に、こまめに少量ずつ水分をとることが大切です。なお、症例でもあったようにアルコールやコーヒーなど利尿作用のある飲み物は、水分補給には不向きです。できれば常温の水やカフェインの少ない飲み物を選ぶようにしましょう。

2つ目は、熱いお風呂やサウナの直後です。

お風呂はリラックスできる反面、急に立ち上がると血圧が急変して、脳や目に届く血流が一時的に低下してしまうことがあります。

さらに、汗によって体内が脱水状態になると血液が濃くなって、血栓ができやすくなります。

つまり、入浴後は「血圧の変動」と「脱水による血液濃縮」が重なって、脳や心臓はもちろん、目などの繊細な血管にとってもリスクの高いタイミングになります。

このような急激な血圧変化は「ヒートショック」と呼ばれていて、特に冬場に脳卒中や心筋梗塞を引き起こすことでも知られています。

目にとっても日本の研究

【Seasonal variation in the occurrence of retinal vein occlusion】からは、網膜静脈閉塞症は1月・2月に発症が多いと報告されています。これは寒さによる寒冷刺激が血管収縮を促して血流を不安定にし、血栓リスクを高めるためと考えられます。

予防には、入浴前後の水分補給と、ゆっくりした動作が大切です。熱すぎるお風呂や長湯は避けて、体調に合わせた利用を心がけるようにしてください。

3つ目は、睡眠に関してですが、中でも「睡眠中の血圧の変化」に関するものです。

特に注意したいのが、「夜間の高血圧」と、朝方に起こる「血圧の急上昇」です。

これはご高齢の方や高血圧のある方に多くみられていて、目の血管にも大きな負担がかける“サイレントキラー”とも呼ばれています。

本来、健康な人は寝ている間に血圧が下がるのが自然なリズムです。

ところが、高齢の方や血圧がうまくコントロールできていない方は、夜になっても血圧が下がらずに、逆に上がってしまう「夜間高血圧」の状態になることがあります。

このような状態では、睡眠中も血管が休まることなく高い圧力を受け続けて、血管が傷みやすくなります。これが動脈硬化の進行につながり、目の細い血管にも影響します。

夜間高血圧が続くと、目の血管にかかるストレスが非常に大きくなり、血栓ができやすくなることが、最近の研究

でも報告されています(Does Nocturnal Blood Pressure Matter in Retinal Small Vessels?)。

特に「心房細動」という不整脈を持っている方は、夜から朝にかけて血栓が飛びやすく、網膜の動脈に突然詰まってしまうリスクが高くなります。

「朝起きたら片目が見えなくなっていた」というケースは多いんですが、これにはこのような背景が関係している場合があります。

対策としては毎朝、決まった時間に血圧を測る習慣をつけてください。

また睡眠時無呼吸症候群にも注意が必要です。いびきが大きい、日中の眠気が強いなどの症状がある方は、睡眠中に呼吸が止まっている可能性があって、これも夜間高血圧の原因になります。心当たりのある方は、一度かかりつけの先生に相談してみてください。

4つ目は、飛行機や長距離バス、電車などでの長時間の移動です。

長時間座ったままでいると、足の血流が滞り、足に血栓ができやすくなります。

この血栓が肺の血管に詰まると『肺塞栓症』を起こすことがあって、命に関わるようなこともあります。目の血管も細いため、血流が悪くなることで目の血管が詰まるリスクも、ゼロではありません。

こうした状態を「エコノミークラス症候群」と呼ばれていますが、長時間の移動には注意してください。

予防のポイントは、まず1〜2時間に一度は立ち上がって歩く、または座ったままでも足首を動かす・ふくらはぎを伸ばすなどして血流を促すようにしてください。

また、きつい服装は血の流れを妨げるので、移動中は体を締め付けないゆったりとした服を選ぶようにしましょう。

5つ目は、重い荷物を持ち上げる、筋トレをする、咳を強くしたり、排便時に力んだりするような状況、いずれも「いきみ」を伴う動作です。

このとき、胸やお腹の中の圧力が一気に高まり、頭から心臓に戻る血液の流れが一時的にせき止められる現象が起こります。

これを「バルサルバ動作」と呼びます。

この動作は、目の中の繊細な血管、特に網膜の静脈に強い負荷を与えることが知られています。急激な圧力の変化によって静脈の圧が上がって、一時的に血の流れが滞ったり、細い血管が傷ついて目の中で出血を起こすことがあります。バルサルバ動作

に関連して発症することから「バルサルバ網膜症」と呼ばれています。

高血圧や動脈硬化がある方では、血管がもろくなっているため、わずかな「いきみ」でも大きな影響が出ることがありますし 10代と若く特に持病が無い方でも起こる事があります。

このような事態を避けるには、まず「いきまないこと」を意識することが大切です。

・排便時に無理な力をかけない

・筋トレをしている方は呼吸をとめない

といったことが大切ですね。

日常生活の中で、無意識に力んでしまう場面が意外と多くあります。網膜の血管に負担をかけないためにも、「呼吸をとめない」ことを普段から意識することが、最も効果的な予防策になります。

このように、脱水、血圧の急変、夜間の血圧異常、長時間の不動、そしていきみといった行動が、目の血管トラブルの引き金になりやすいです。

実はこれらの背景には、「血栓ができやすい条件」として医学的に知られる「ウィルヒョウの三徴」というものが関係しています。

これは、

血管自体が傷んでいる→高血圧

血液の流れが悪くなる→血圧の急変、長時間の座位、いきみ

血液が固まりやすくなる→脱水

という3つの条件がそろうと、体内で血栓ができやすくなるという3徴です。

脱水、血圧の急変、夜間の血圧異常、長時間の不動、そしていきみといった行動は、まさにこの三徴のそれぞれに関係していて、網膜の動脈や静脈が詰まるリスクを高めます。

網膜血管閉塞症は、その種類によって緊急性が大きく異なりますが、いずれの場合も早期の診断と治療が、視力を守る上で極めて重要です。次のような症状が突然現れた場合は、迷わず、そして一刻も早く眼科を受診してください。

典型的な症状は片目

が急にまったく見えなくなったという症状です。これは、網膜動脈閉塞症の最も多い訴えです。痛みは伴わないことが多く、「突然、目の前が真っ暗になった」「カーテンが降りてきたように見えなくなった」といった表現をされることが多いです。網膜動脈閉塞症は、発症から2時間以内の治療が今後の視力を大きく左右すると言われています。「目の疲れかな?」「一時的なものだろう」と自己判断せず、直ちに眼科、夜間なら救急車を呼ぶことを躊躇しないでください。

目の血管を守るためには、日々の生活習慣が非常に重要です。先に述べた「発症直前の共通行動」を避けるだけでなく、全身の血管の健康を維持するための予防策を意識することが、目の健康を維持する上で重要です。

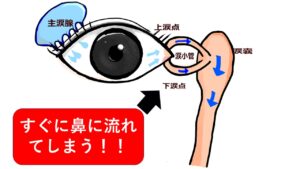

まず一つ目は喉が渇いていなくても、1日あたり1.5〜2リットルを目安に、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。特に、起床時、入浴前後、運動前後、就寝前など、水分が失われやすいタイミングでの補給は重要です。

また、長時間同じ姿勢を避け、1時間に1回は体を動かすようにしてください。座ったままでも、足首を回す、足の指をグーパーするなど、足の筋肉を少し動かすだけでも血の流れが悪くなるのを防ぐことができます。

そして定期的な健康診断をうけてください。

高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病は、網膜血管閉塞症の最も主要なリスク因子ですが、放置している方が多いです。こうした血管トラブルが起きてはじめて、長年高血圧を放置していたことが判明するケースもあります。

定期的に健康診断を受け、異常を指摘された場合は、必ず医療機関を受診するようにしてください。

これらは、目の血管だけでなく、脳梗塞や心筋梗塞など、全身の血管を守るための基本的な生活習慣となります。

今回の話をまとめますと

脱水、急な血圧の変化、夜間の高血圧、長時間座ったままの状態、そしていきみ

これらは、私たちの普段の生活の中にひそむ、見過ごされがちなリスクです。

こうした場面を意識して、日ごろから予防を心がけることで、

ある日突然、目が見えなくなるといった深刻なトラブルを防げる可能性が高まります。

「最後に」

「目の血管が詰まる」という出来事は、突然、何の予兆もなく起こるように感じられるかもしれません。しかし、今回お伝えしたように、その陰には「危険なタイミング」や「積み重なったリスク要因」が潜んでいることがほとんどです。特に脱水、これからの時期は重要です。これからの季節は気温が上がり、知らないうちに体から水分が奪われやすくなります。汗をかいていなくても、冷房や夜間の寝汗などで脱水は進行します。水分補給を意識することが、目の健康を守るうえでも非常に重要です。

今回は目の血管が詰まる人が直前にしていた行動に関してお話しいたしました。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約