加齢黄斑変性

加齢黄斑変性(特に滲出型)の治療には、硝子体内注射(抗VEGF薬の注射)が必要です。これは網膜に異常な血管ができるのを抑え、視力の低下を防ぐために行う治療です。

注射は1回で終わるものではなく、継続的に行う必要があります。病状の変化に合わせて、注射のタイミングや間隔を調整することがとても大切です。

当院では、患者さん一人ひとりの状態に応じて

1、PRN(必要時投与)法と

2、トリート&エクステンド法(間隔を調整しながら行う方法)

の2つの治療法を病状に応じて使い分けています。

PRN(必要時投与)法

はじめに数回注射して病気の活動を抑えたあと、再発や悪化のサインが見られたときだけ注射を行う方法です。

治療回数を減らせる可能性がある一方で、定期的な検査が必要です。

病気の再発に気づくのが遅れると、視力の回復が難しくなることもあるため注意が必要です。

トリート&エクステンド法(間隔を調整しながら行う方法)

初期に集中的に注射を行い、病状が安定してきたら、注射の間隔を少しずつ延ばしていく治療法です。

たとえば最初は1か月ごとの注射から始めて、その後は4週→6週→8週…というように徐々に間隔を伸ばしていきます。再発や悪化がみられた場合には、間隔を短く戻して対応します。

この方法は、患者さん一人ひとりの病状に合わせて調整できるオーダーメイドの治療であり、視力を守りつつ、通院や注射の負担を軽減できる可能性があるのが大きなメリットです。

どちらが適しているか患者様の病状やライフスタイルに合わせて最適な方法をご提案いたします。

加齢黄斑変性とサプリメントについて

加齢黄斑変性の進行を少しでも抑えるために、目に必要な栄養素を補うサプリメントが推奨されています。これは、アメリカで行われたAREDS(エイレッズ)という大規模研究で、その有効性が報告されたことに基づいています。

特に有効とされた成分は以下の通りです。

ルテイン・ゼアキサンチン:黄斑に多く存在し、青色光から網膜を守る働きがあります。

ビタミンC・E、亜鉛、銅:抗酸化作用により網膜のダメージを抑えるとされます。

当院では、これらの成分をバランスよく配合したサプリメントとして、ルタックス®を取り扱っています。ルタックスは、ルテイン・ゼアキサンチンを中心としたAREDS2処方に基づいた製品であり、目の健康維持にお勧めしています。

こんな方におすすめです

- 加齢黄斑変性の中期・後期の方(特に片眼が進行している場合)

- 家族に黄斑変性の方がいるなど、リスクが高いと指摘された方

- 食生活が不規則で、野菜(特に緑黄色野菜)不足を感じている方

注意点

サプリメントは病気を治すものではなく、進行を抑える補助的な役割です。継続的に摂取することで効果が期待されます。黄斑前膜

黄斑前膜の治療は、基本的に手術です。

ただし、膜があるからといって、必ずしもすぐに手術が必要なわけではありません。

膜が薄く、症状がほとんどない場合や、視力低下が軽度で日常生活に支障がない場合は、定期的に経過を観察します。網膜前膜の進行は比較的ゆっくりであることが多いため、焦らず様子を見ることも重要です。

一方で、膜が厚くなり、変視症が強い、視力が低下して日常生活に支障が出ているなど、症状が進行している場合には、手術を検討します。

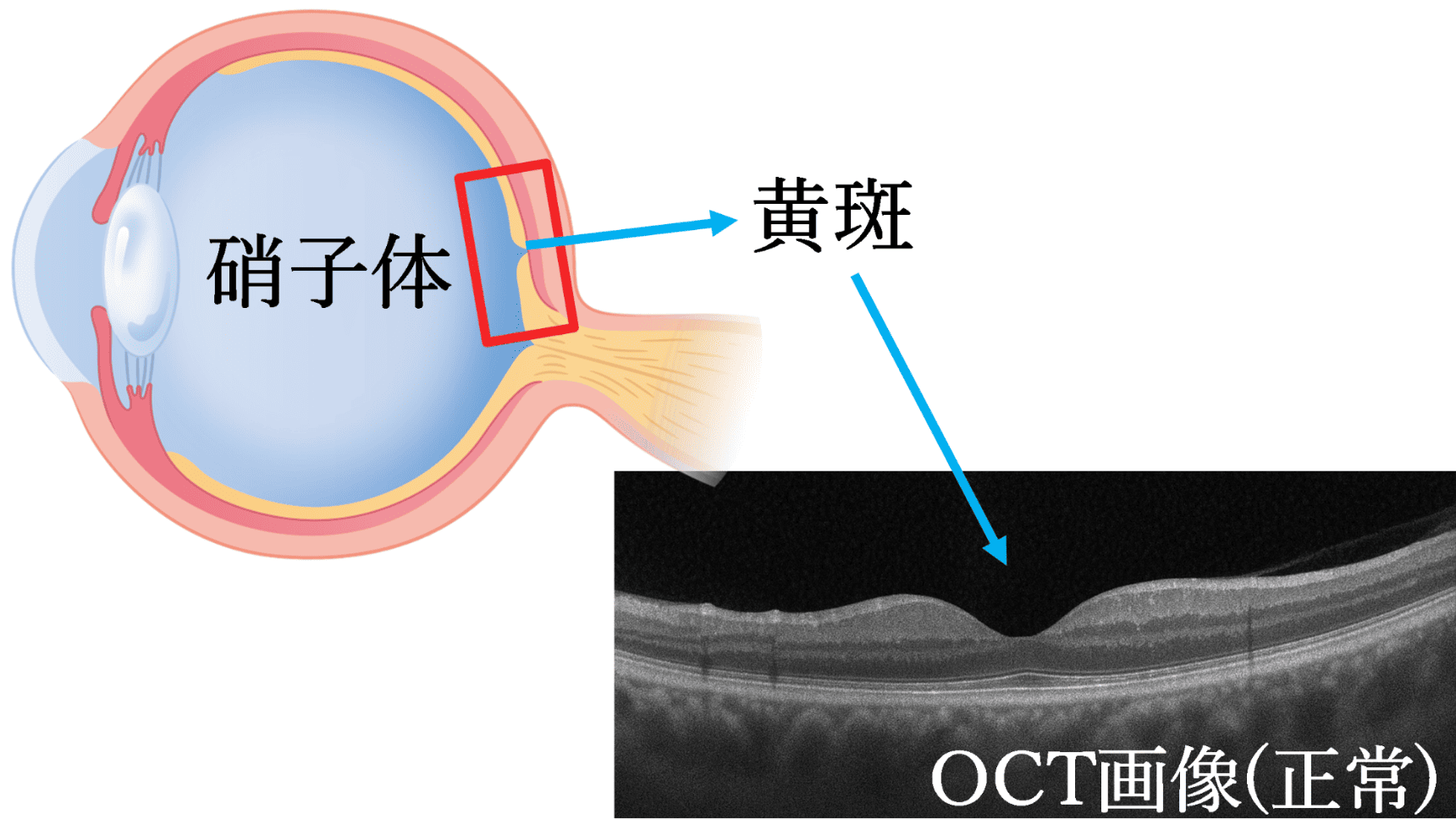

OCTで黄斑前膜の有無や程度がわかりますが、

Stage.1正常な黄斑形態(黄斑前膜はあるが視覚的な影響が出ていない段階)

Stage.2中心のへこみがなくなる(中心窩陥凹の消失し、歪みなどの症状が出てくる)

Stage.3中心に本来ない網膜の層が出て厚みが増してくる

(歪みなどの症状は悪化し視力にも影響が出てくる)

Stage.4最後は形態が破壊されてくる(網膜の層構造が消失している)

と分類されており、Stage3以上だと視力予後がよくありません。

手術は「硝子体手術(しょうしたいしゅじゅつ)」という方法で行われます。

これは、目の奥の硝子体を除去し、網膜の表面にできた薄い膜を、非常に細いピンセットのような器具を使って丁寧に剥がし取る手術です。膜を剥がした後、目の状態によっては、空気やガスを注入して網膜を安定させることもあります。

手術の主な目的は、網膜の歪みを改善し、それによって視力低下や変視症の進行を食い止めること、あるいは改善させることです。特に変視症の改善は、手術によって大きく期待できます。

手術後の視力回復には個人差があり、時間がかかることもあります。膜が網膜を引っ張っていた期間が長かったり、黄斑のダメージが大きかったりした場合には、完全な視力回復が難しいこともあります。しかし、症状の悪化を防ぎ、より良い状態を保つためには、有効な治療法です。

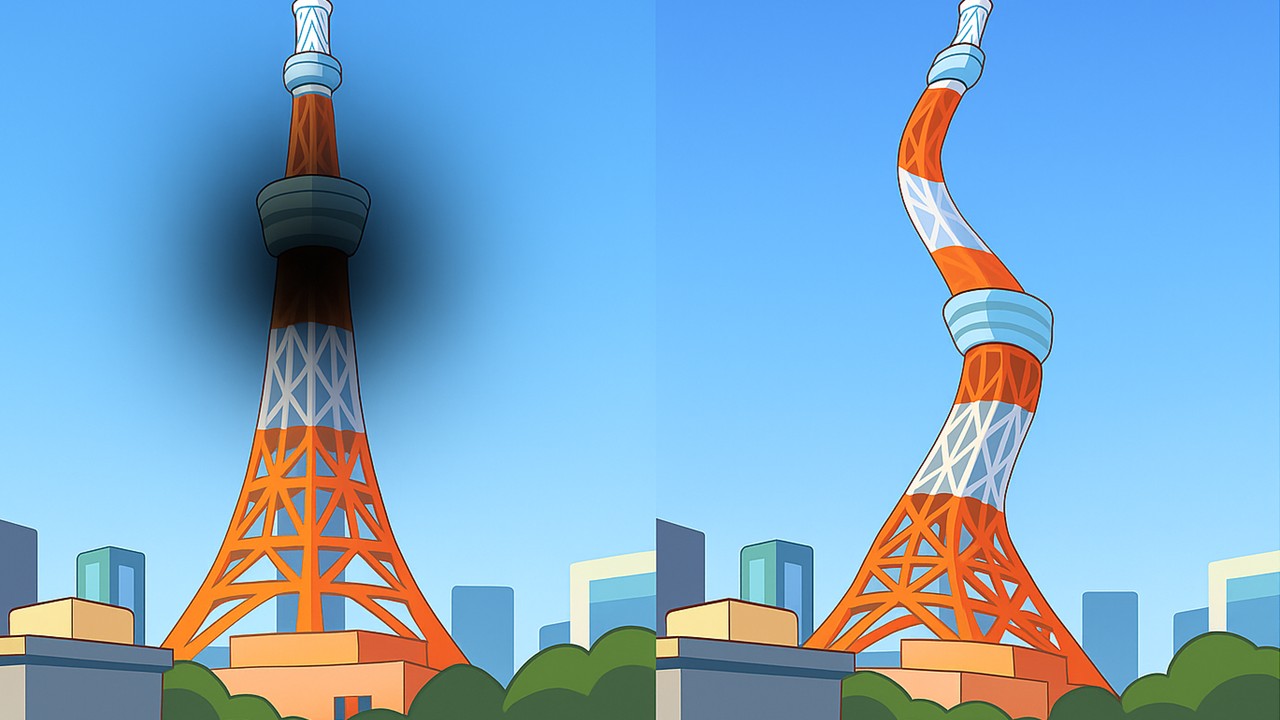

「ものが歪んで見える」「線が曲がって見える」といった症状は、網膜前膜以外の目の病気(黄斑変性症や黄斑円孔など)でも起こることがあります。歪みなどを自覚することがあれば早めに眼科を受診し、正確な診断と適切な治療方針について医師と相談することが大切です。

黄斑円孔

黄斑円孔は、目の手術が必要になる代表的な病気のひとつです。

この病気は、生活習慣や全身の病気とはあまり関係がなく、加齢による目の変化の一つとして起こることがあります。

治療の方針を決めるうえで重要な判断基準に、「Gass(ガス)分類」というものがあります。

これは、眼底検査(目の奥を直接観察する検査)や、OCT(光干渉断層計)という網膜の断面図を詳しく見る検査の結果をもとに、黄斑円孔の進行度を段階的に評価する方法です。

発症のメカニズムは硝子体の牽引がカギです。

黄斑円孔は、多くの場合、目の奥を満たすゼリー状の硝子体(しょうしたい)が、加齢とともに収縮・液化する際に、黄斑を引っ張ってしまうこと(硝子体牽引)が原因で発生します。

この引っ張られる力によって、黄斑の網膜組織が損傷し、最終的に穴が開いてしまいます。Gass分類は、この硝子体牽引の程度と、それに伴う黄斑の組織変化を段階的に捉えています。

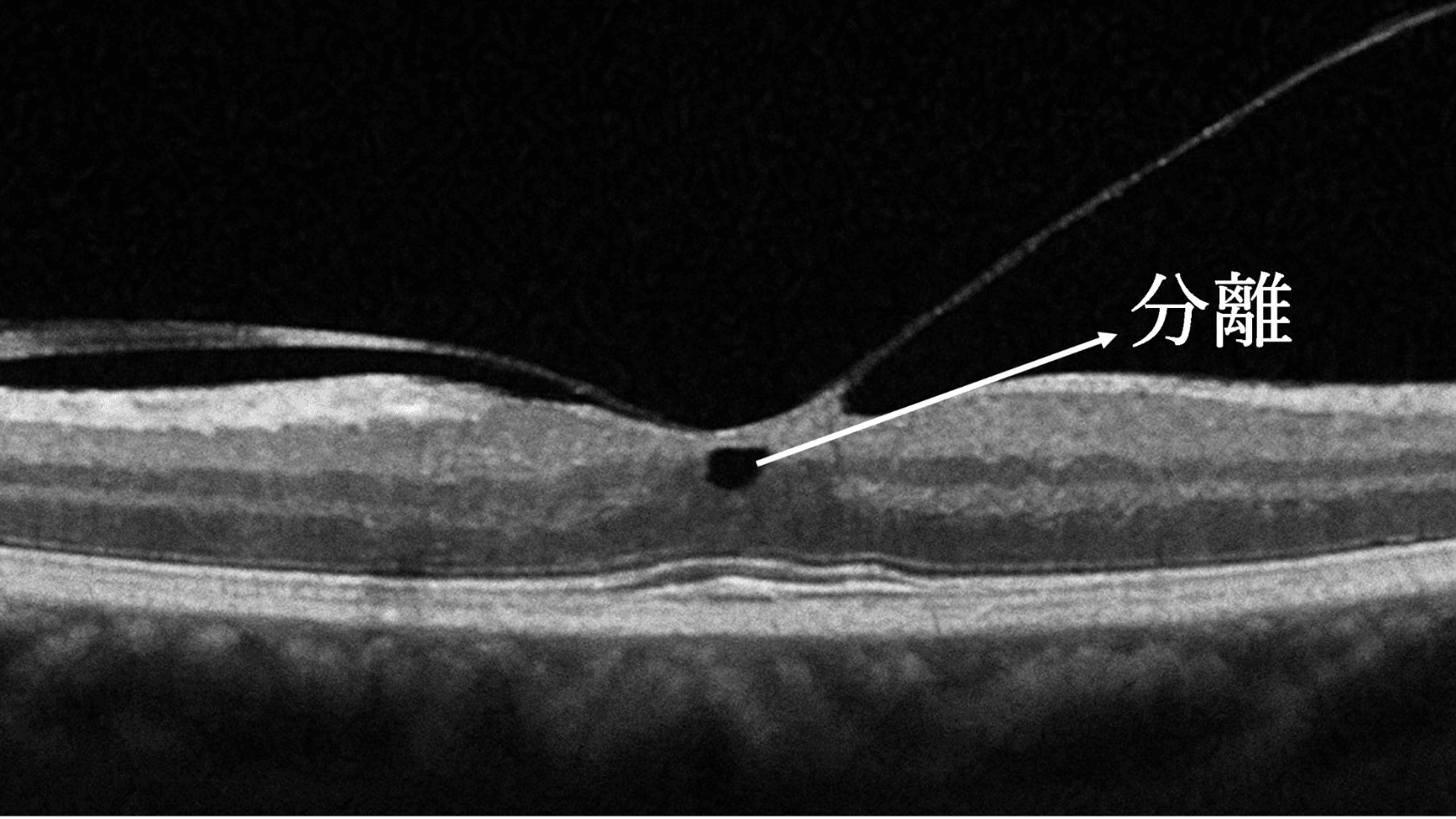

Stage.1黄斑分離(Foveoschisis)または前黄斑円孔(Pre-macular hole)

この段階は、さらに細かく「ステージ1a」と「ステージ1b」に分けられることがあります。

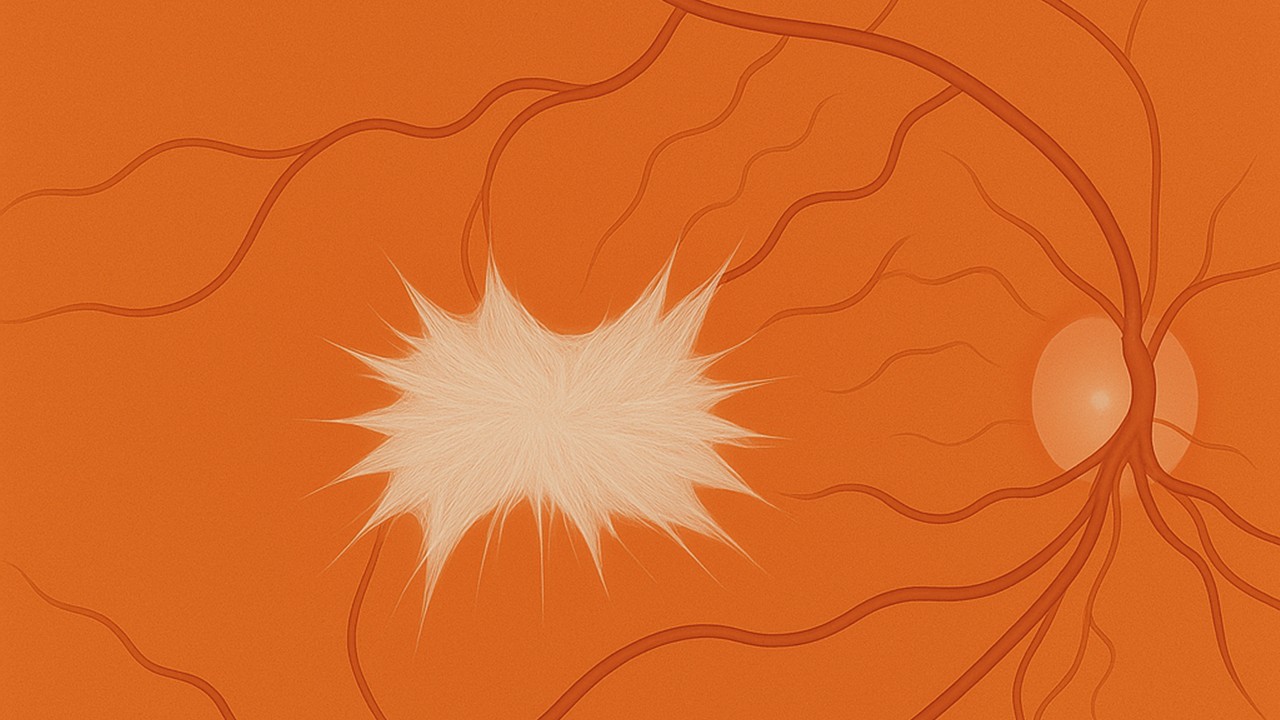

Stage.1a(黄斑分離)

組織変化

硝子体が黄斑の中央(中心窩)を強く引っ張ることで、網膜の一番内側の層である内境界膜(ないきょうかいまく)が持ち上がり、黄斑の層の間に「分離(schisis)」と呼ばれる隙間が生じます。例えるなら、本のページが途中で少し剥がれかけて、間に空間ができたような状態です。この段階では、まだ完全な穴は開いていません。

OCT所見OCT画像では、中心窩の網膜が内境界膜とともに持ち上がり、網膜内に透明な空隙が見られます。

自覚症状がないことも多いですが、軽度の変視症(ものが歪んで見える)を感じることがあります。視力は比較的保たれています。

治療自然に改善することもありますが、約半数がステージ2へ進行すると言われています。経過観察が基本ですが、症状が強い場合は早期の治療を検討することもあります。

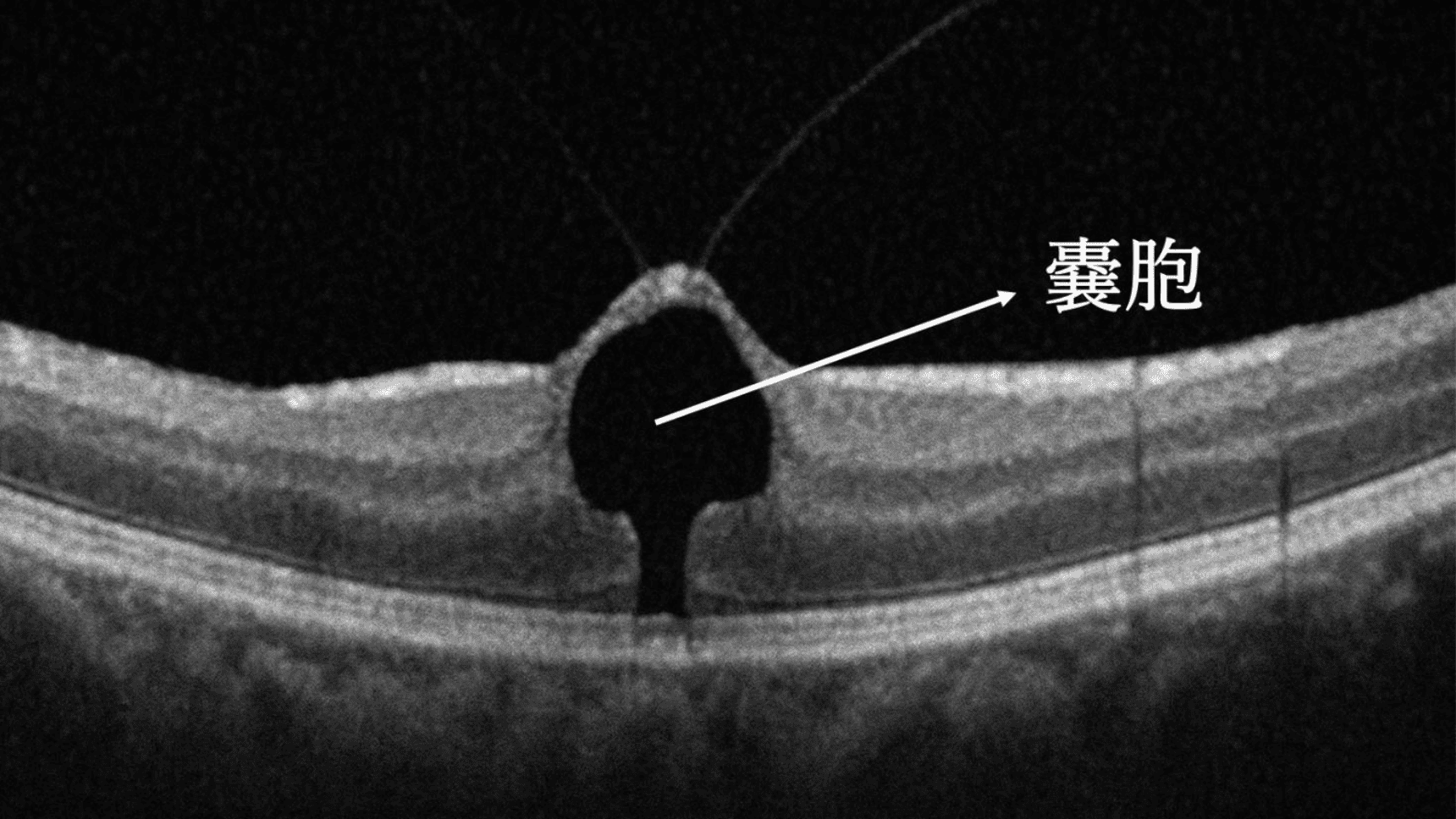

Stage.1b(前黄斑円孔、もしくは黄斑嚢胞)

組織変化

硝子体の牽引がさらに強くなり、黄斑の中心窩の網膜組織が引き伸ばされて、「嚢胞(のうほう)」と呼ばれる液体が溜まった袋状の構造を形成します。これは、穴が開く一歩手前の状態と理解できます。

OCT所見OCT画像では、中心窩に比較的大きな嚢胞が見られ、網膜が薄く引き伸ばされている状態が確認できます。

変視症がより顕著になることがあります。視力低下も少しずつ現れることがあります。

治療ステージ1aと同様に、進行の可能性を考慮した経過観察が主ですが、症状によっては手術を検討することもあります。

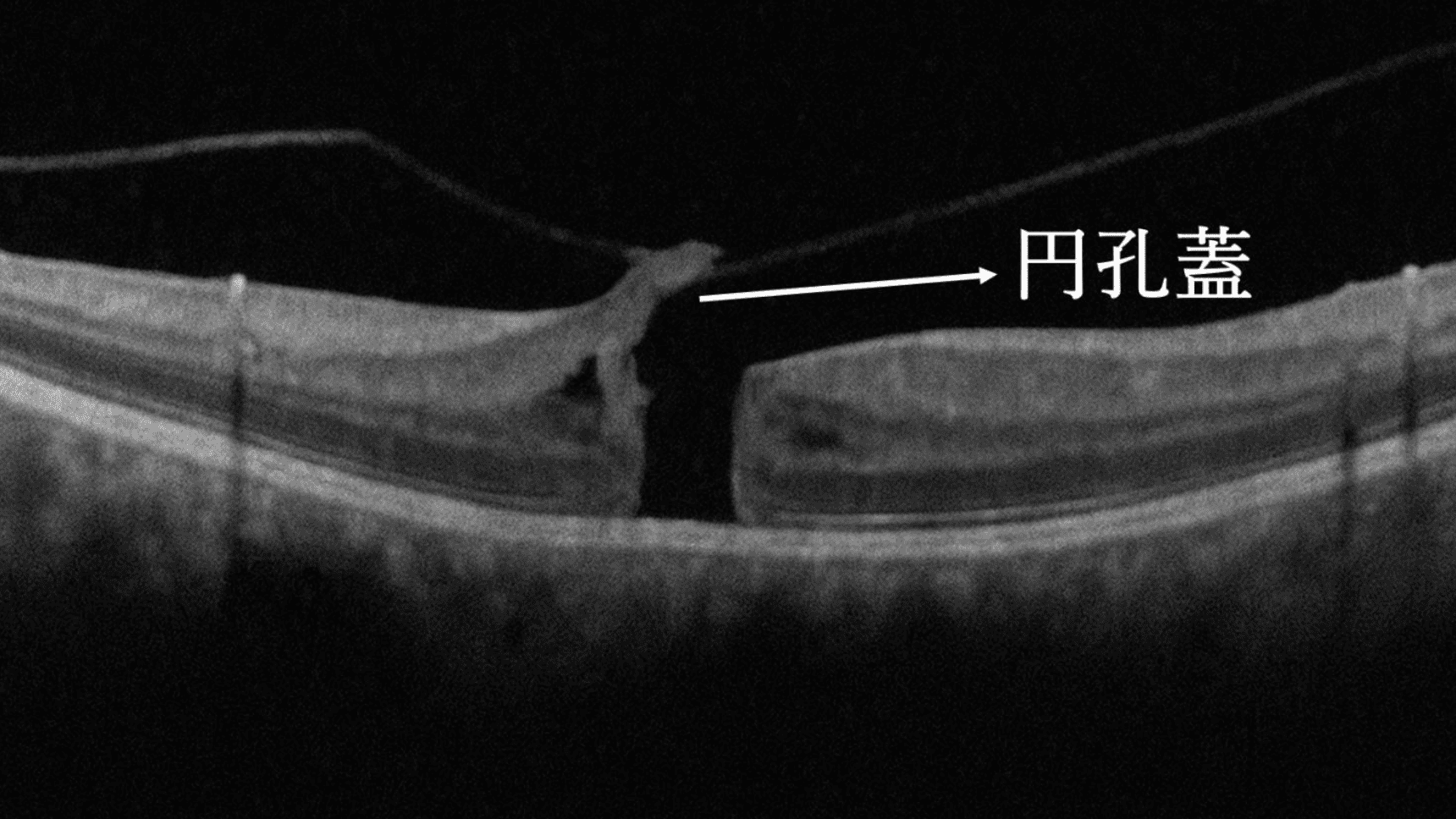

Stage.2急性黄斑円孔(Acute full-thickness macular hole)

この段階から、黄斑に完全に穴が開いた状態になります。

組織変化硝子体の牽引が最終的に網膜組織を破綻させ、全層性の穴が黄斑の中心に開きます。穴の大きさはまだ比較的小さい(直径400µm未満)ことが多いです。この穴の中に、破れた網膜組織の一部(円孔蓋)が残っていることがあります。

OCT所見OCT画像では、中心窩に網膜を全層で貫く明確な穴が確認できます。多くの場合、硝子体はまだ黄斑に一部付着しています(硝子体牽引が持続している状態)。

突然の中心暗点(見たいところが黒く抜けて見える)や、強い変視症、そして視力低下が顕著になります。

治療自然に治ることはほとんどなく、この段階で硝子体手術が行われることが一般的です。手術によって硝子体牽引を解除し、円孔を閉鎖することを目指します。早期の手術ほど視力回復の可能性が高いとされています。

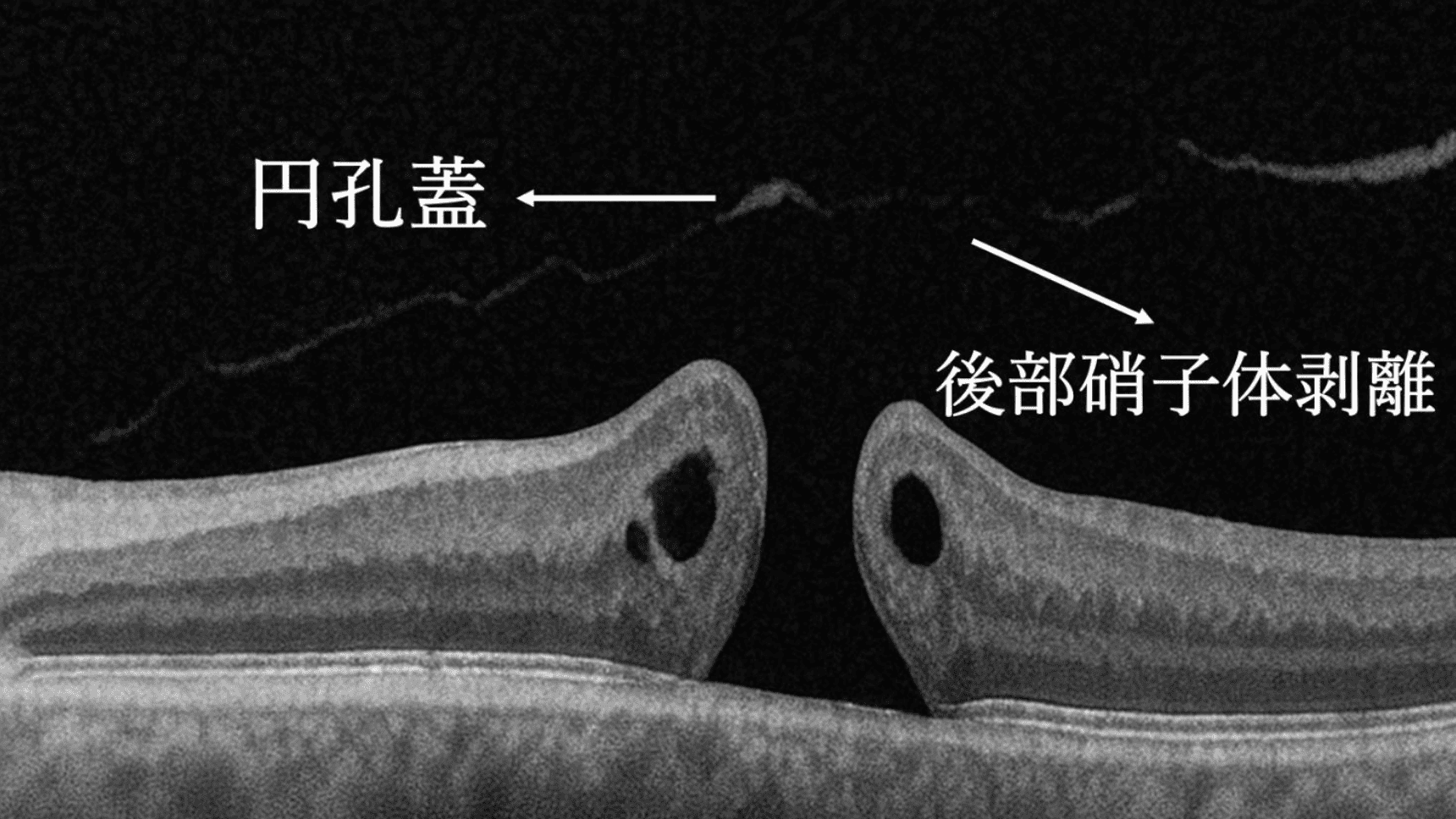

Stage.3完全黄斑円孔(Full-thickness macular hole with vitreous detachment)

黄斑に開いた穴が比較的大きく、かつ硝子体が黄斑から完全に剥がれている状態が特徴です。

組織変化硝子体が黄斑から完全に剥がれていても、穴自体は存在し、その上には破れた網膜組織の一部である円孔蓋が残っていることがあります。穴の大きさは通常、ステージ2よりも大きくなります(直径400µm以上)。硝子体が完全に剥がれているため、硝子体による牽引自体はなくなっていますが、一度開いた穴は自然閉鎖しにくい状態です。

OCT所見OCT画像では、直径の大きな全層性の黄斑円孔と、その上方に浮遊する円孔蓋、そして硝子体と網膜の間に隙間(硝子体剥離)が確認されます。

ステージ2よりも重度の中心暗点、変視症、視力低下が見られます。

治療硝子体手術が必須となります。手術で円孔蓋を除去し、内境界膜を剥離するなどの処置を行い、ガスを注入して黄斑円孔を閉鎖させます。

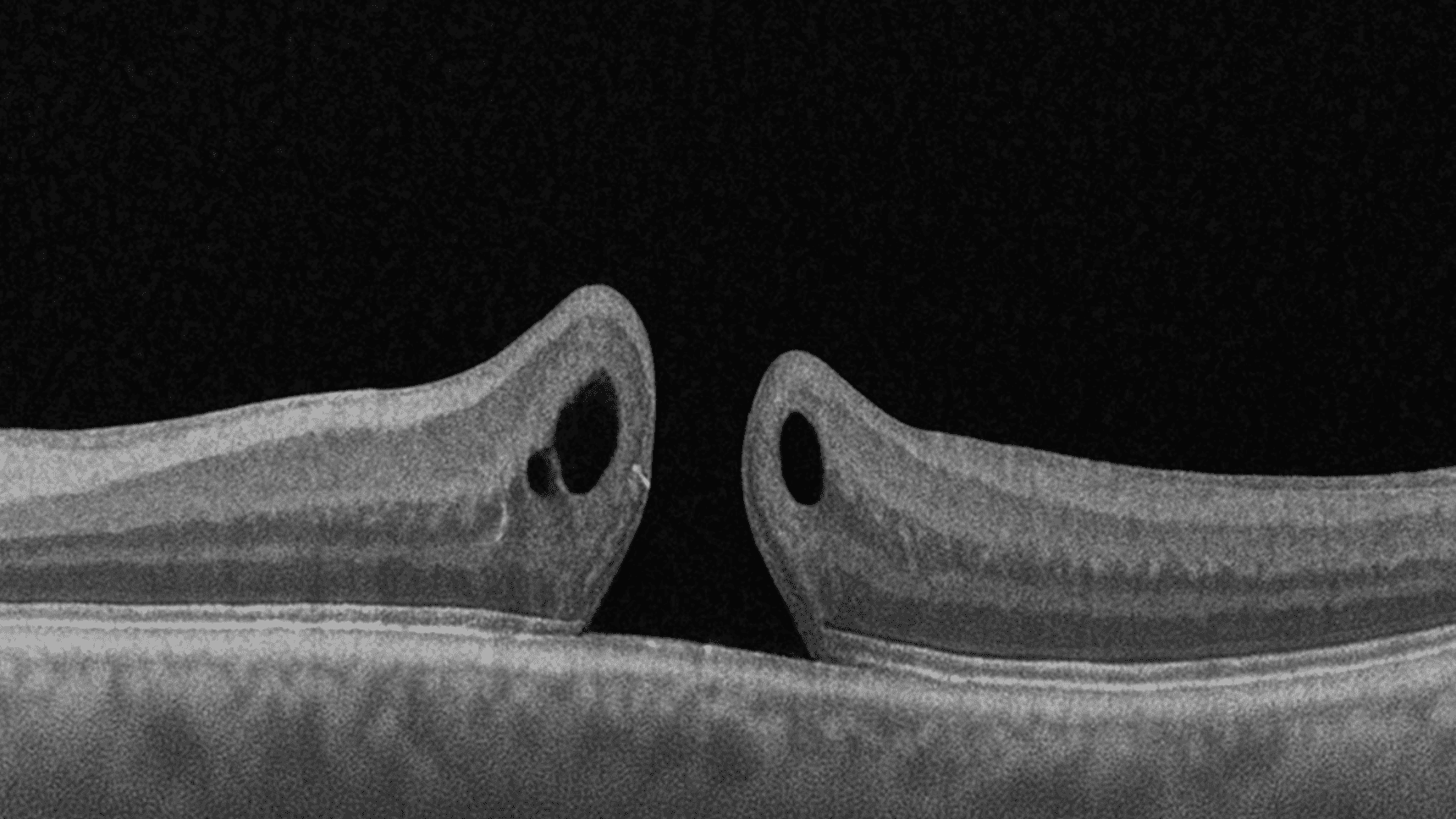

Stage.4慢性黄斑円孔

(Chronic full-thickness macular hole with complete posterior vitreous detachment)

硝子体が完全に剥がれており、黄斑円孔が長期間存在している状態です。

組織変化ステージ3と類似していますが、この段階では黄斑円孔が慢性化し、円孔周囲の網膜組織にも変性が見られることがあります。硝子体は完全に黄斑から剥がれ、眼球の他の部分からも広く剥離しています。

OCT所見OCT画像では、大きな全層性黄斑円孔と、完全に剥離した硝子体、そして円孔縁の網膜の萎縮や変性が確認されることがあります。

視力低下が著しく、改善が難しい場合もあります。中心暗点が大きく、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

治療硝子体手術が行われますが、円孔が大きく慢性化しているため、手術による視力回復の程度は限定的になることがあります。場合によっては、網膜剥離などの他の合併症のリスクも考慮されます。

Gass分類は、黄斑円孔の進行度を示すだけでなく、診断や治療方針、予後の見通しを立てるうえで非常に重要な指標です。この分類によって医師間で病状の認識を統一でき、適切な治療方針(経過観察か手術か、手術方法の選択など)を決定する助けになります。

ステージが早いほど、手術後の視力回復の可能性が高い傾向があります。この分類によって、患者さんへ術後の見込みを説明する際の根拠となります。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約