飛蚊症(ひぶんしょう)

飛蚊症(ひぶんしょう)とは?

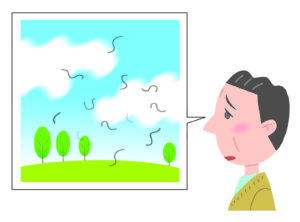

目の前に小さな黒い点、糸くず、蚊のようなものが浮かんで見えることはありませんか?

これらの症状を「飛蚊症(ひぶんしょう)」と呼びます。視線を動かすと一緒に動く、明るい背景を見たときに目立つ、瞬きをしても消えない、などの特徴があります。

一見、ささいな症状に思えるかもしれませんが、場合によっては視力を失う恐れのある目の病気のサインであることもあります。

飛蚊症の見え方の例

・小さな黒い点や蚊のようなものが浮いて見える

・糸くず、輪っか、煙のようなものが漂っているように見える

・視線を動かすと、それらの影も一緒についてくる

・明るいところ、青空、白い壁を見ると特に目立つ

・瞬きをしても消えず、眼をこすっても変わらない

これらの“浮遊物”は、実際に目の外にあるのではなく、目の中の変化によって生じている「錯覚的な影」です。

飛蚊症の原因

飛蚊症の原因は大きく分けて以下の3つに分類されます。

① 生理的(加齢による変化)

人間の目の中には「硝子体(しょうしたい)」というゼリー状の透明な組織があります。

この硝子体は年齢とともに少しずつ縮んでいき、濁りやすくなります。この濁りが影を落とし、飛蚊症として見えるようになります。

特に40代以降で多くの方が経験しますが、これは加齢に伴う自然な変化で、視力に影響がなく、病的でない場合は治療の必要はありません。

② 後部硝子体剥離

加齢によって硝子体が縮むと、やがて網膜から自然に「はがれる」現象が起こります。これを後部硝子体剥離といいます。

この際に、網膜が一時的に引っ張られたり、刺激されたりすることで「光が走るような症状(光視症)」が出たり、飛蚊症が強くなることがあります。

後部硝子体剥離自体は多くの場合、自然な現象ですが、問題はこの過程で網膜に穴があいてしまうことがある点です(網膜裂孔)。

③ 病的な異常による飛蚊症(緊急性あり)

以下のような病気が原因で飛蚊症が生じる場合は、早期治療が必要です。

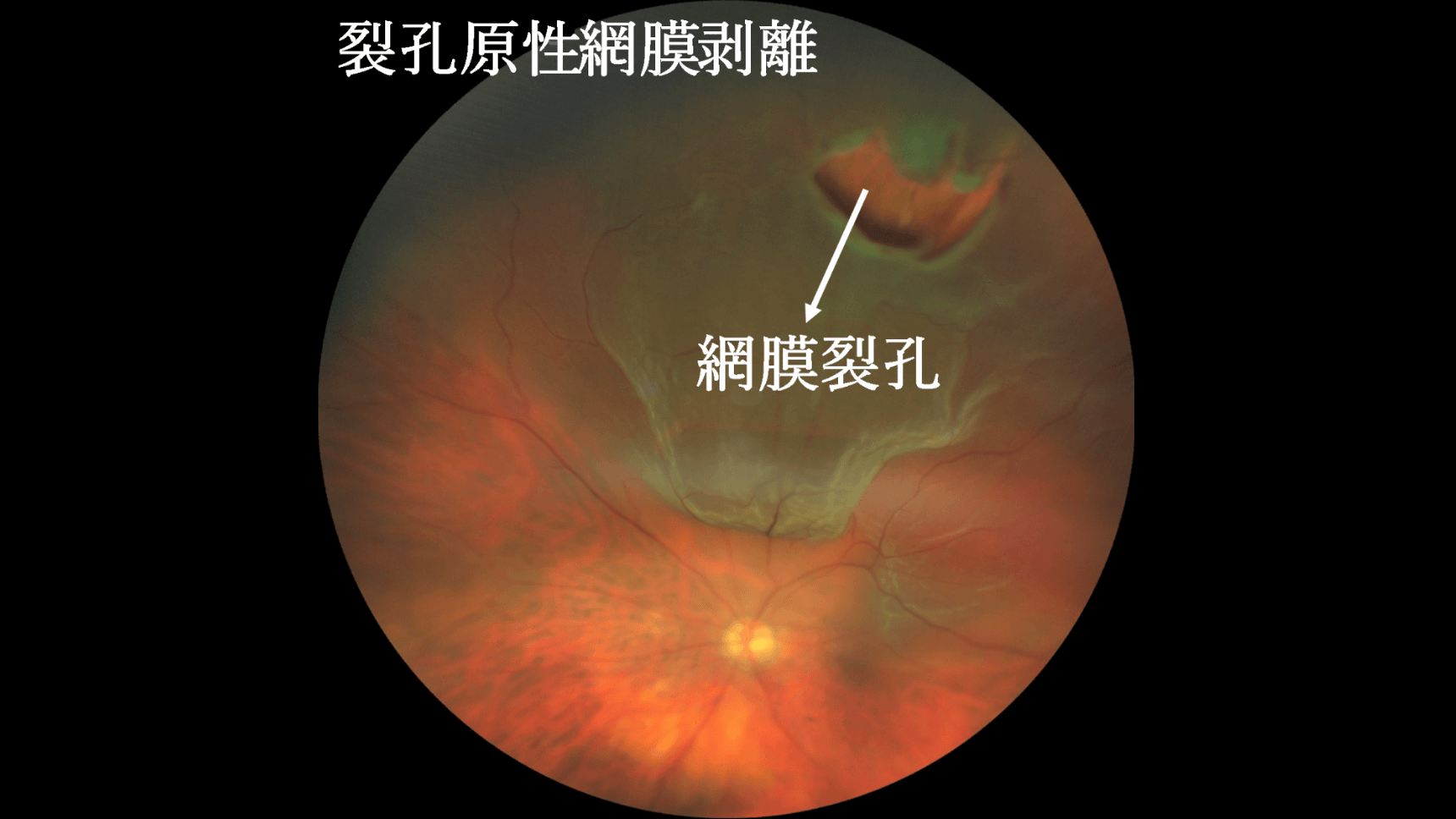

● 網膜裂孔・網膜剥離

硝子体が網膜を強く引っ張ることで、網膜に裂け目(裂孔)ができたり、裂けた部分から網膜が剥がれてしまう状態です。

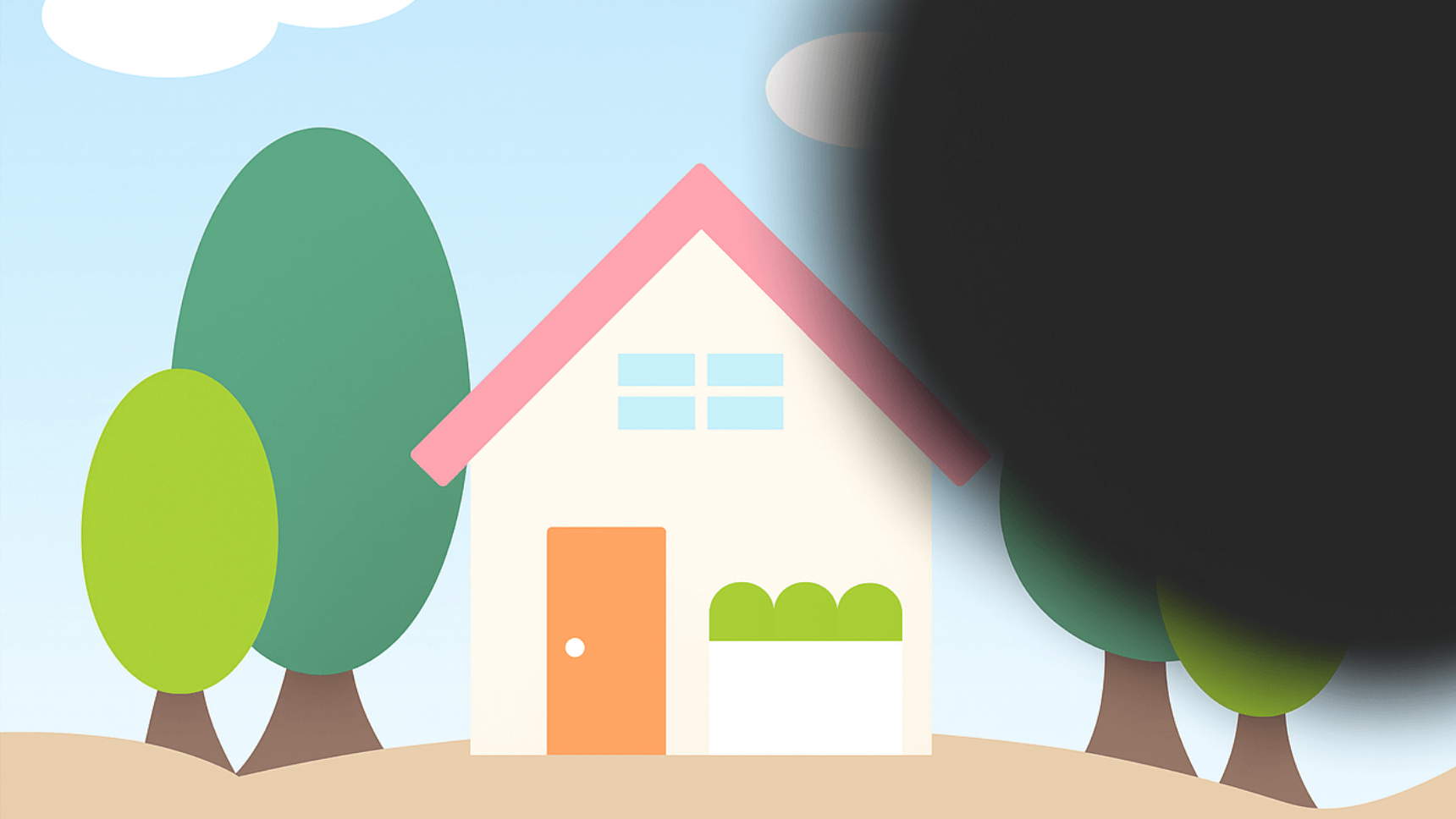

視野が欠ける、カーテンがかかったように見える、視力が急に落ちた、などの症状があれば緊急です。

● 硝子体出血

網膜や硝子体の血管が破れることで、目の中に出血が起こることがあります。糖尿病網膜症や高血圧性網膜症、網膜静脈閉塞などが原因となることもあります。

突然の黒いモヤ・視界全体がかすむなどの症状が出ます。

● ぶどう膜炎

目の中に炎症が起きる病気です。感染症(ウイルス・細菌・真菌)、自己免疫疾患(ベーチェット病、サルコイドーシスなど)などが原因となることがあります。

飛蚊症だけでなく、視力低下やかすみ目、目の痛み、光に対するまぶしさ(羞明)などを伴います。

飛蚊症と関連する症状(重要なチェックポイント)

以下のような症状がある場合は、必ず早急に眼科を受診してください。

| 症状 | 疑われる疾患 |

|---|---|

| 飛蚊症が急に増えた | 網膜裂孔、硝子体出血 |

| 光が走るように見える(光視症) | 硝子体剥離、網膜牽引 |

| カーテンのような影が見える | 網膜剥離の可能性あり |

| 黒いモヤが視界を覆う | 硝子体出血、ぶどう膜炎 |

| 視力の急激な低下 | 重度な網膜疾患や出血 |

検査方法と診断

飛蚊症の原因検索として以下のような精密検査を行います。

・視力検査:視力の変化や片眼性かどうかを確認

・細隙灯顕微鏡検査:前眼部や硝子体の混濁の有無をチェック

・眼底検査(散瞳検査):網膜裂孔、出血、剥離の有無を確認

・眼底カメラ・OCT検査:網膜の断層を詳しく見る画像診断

・超音波検査(Bモード):出血や混濁が強くて眼底が見えない場合に有用

治療について

飛蚊症の治療は原因によって異なります。

1. 生理的な飛蚊症

生理的な飛蚊症の場合:

基本的に治療の必要はありません。症状が非常に強く、日常生活に支障をきたす場合は、レーザーで硝子体の濁りを破壊する治療法を検討することがあります。

2. 病的な飛蚊症

網膜裂孔、網膜剥離の場合:

レーザー治療、冷凍凝固術、硝子体手術など、網膜剥離の状態に応じて適切な治療を行います。

硝子体出血の場合:

原因となっている病気の治療を行います。硝子体出血が吸収されない場合は、硝子体手術が必要となることがあります。

ぶどう膜炎の場合:

炎症を抑えるためのステロイド薬や免疫抑制剤の点眼や内服を使用することがあります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 飛蚊症は治りますか?

A. 生理的飛蚊症は自然と慣れて気にならなくなる方が多いですが、完全に消えることはまれです。重度の場合や病的な原因がある場合は、治療で改善することがあります。

Q2. レーザーで飛蚊症を消す治療はありますか?

A. 一部の海外で「レーザー硝子体融解術(YAG vitreolysis)」という治療がありますが、効果や安全性に関して議論が多く、日本では一般的ではありません。

Q3. 手術で治す方法は?

A. 強い飛蚊症が長期間続き、日常生活に支障がある場合には「硝子体手術(硝子体切除術)」が検討されますが、感染や出血などのリスクもあるため慎重な判断が必要です。

まとめ:飛蚊症は軽視せず、まずは正確な診断を

飛蚊症の多くは心配のない現象ですが、なかには視力を失う原因となる病気が隠れていることがあります。

「年齢のせいかな」と自己判断せず、初めて飛蚊症を感じたとき、または症状に変化があったときは、できるだけ早く眼科を受診してください。

当院では、飛蚊症に対する正確な診断と、必要に応じた早期治療に力を入れています。

網膜剥離

網膜剥離は、失明につながる可能性のある重篤な目の病気です。

網膜は、眼球の奥に広がる薄い神経の膜で、カメラのフィルムにあたる重要な役割を担っています。目に入った光を電気信号に変え、脳に送ることで私たちは「物を見る」ことができます。

この大切な網膜が、何らかの原因で眼球の壁から剥がれてしまう状態を「網膜剥離」といいます。網膜が剥がれると、光を受け取る機能が損なわれ、視力低下や視野の欠けが生じ、放置すると失明に至る恐れがあります。

なぜ網膜剥離が起こるの?

網膜剥離にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「裂孔原性網膜剥離(れっこうげんせいもうまくはくり)」です。これは、網膜に小さな穴(裂孔)や切れ目(円孔)が開くことで起こります。

裂孔・円孔ができる主な原因

加齢による変化

目の内部を満たす「硝子体(しょうしたい)」は、ゼリー状の透明な物質です。加齢とともに硝子体は液状に変化し、網膜から少しずつ剥がれていきます(後部硝子体剥離)。この際、硝子体と網膜が強く癒着している部分があると、網膜が引っ張られて裂孔や円孔ができてしまうことがあります。

目の病気や外傷

強い近視、糖尿病網膜症などの目の病気や、目を強くぶつけるなどの外傷が原因で網膜に負担がかかり、裂孔・円孔が生じることもあります。

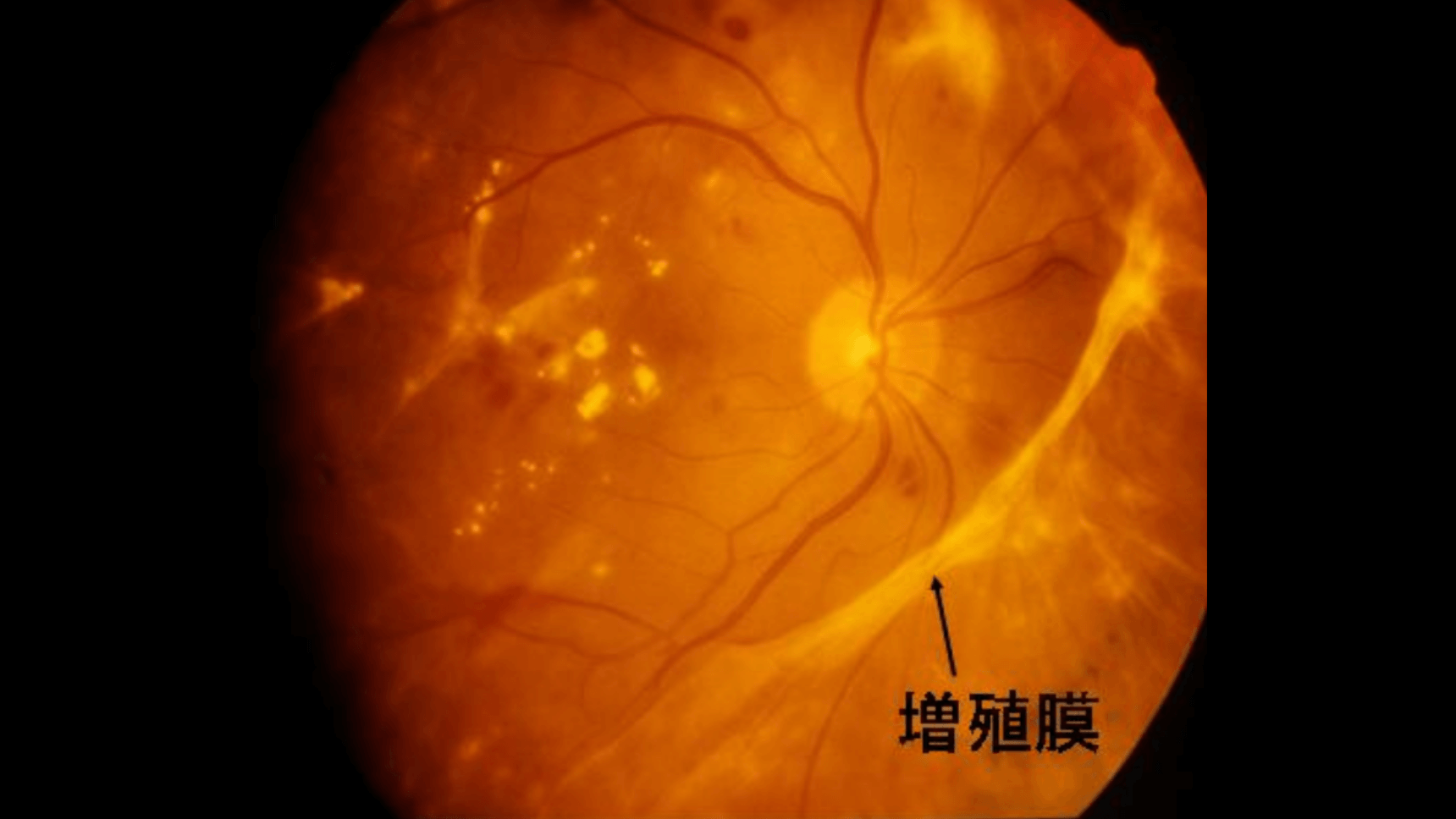

その他、稀ではありますが、網膜に水がたまることで剥がれる「漿液性網膜剥離(しょうえきせいもうまくはくり)」や、増殖膜が網膜を引っ張ることで剥がれる「牽引性網膜剥離(けんいんせいもうまくはくり)」などがあります。

こんな症状に要注意!~網膜剥離のサインを見逃さないで~

網膜剥離は、初期には自覚症状が少ないこともありますが、進行すると特徴的な症状が現れます。これらのサインを見逃さず、少しでも当てはまる場合はすぐに眼科を受診することが重要です。

飛蚊症(ひぶんしょう)の急な増加目の前に黒い点や糸くずのようなものがフワフワと漂って見える症状です。特に、急に数が増えたり、形が変わったりした場合は注意が必要です。

何もないのに、目の端でピカピカと光が見える症状です。稲妻のように感じることもあります。

見える範囲の一部がカーテンがかかったように欠けて見えたり、墨で書いたように見えなくなったりする症状です。網膜が剥がれる部位によって、欠ける範囲や見え方は異なります。

全体的に視力が低下したり、物がかすんで見えたりする症状です。

変視症 (へんししょう)物が歪んで見える症状です。

これらの症状は、網膜剥離以外の病気でも現れることがありますが、自己判断せずに眼科医の診断を受けることが何よりも大切です。

網膜剥離の検査と診断

眼科では、網膜剥離の有無や状態を詳しく調べるために、以下のような検査を行います。

視力検査、眼圧検査

目の基本的な機能を測定します。

眼底検査 (がんていけんさ)

瞳孔を開く目薬を点眼し、目の奥にある網膜の状態を直接観察します。裂孔や剥離の有無、範囲などを確認します。

光干渉断層計(OCT:Optical Coherence Tomography)

網膜の断面を詳細に画像化し、微細な変化や浮腫の有無などを確認します。

超音波検査

眼底が見えにくい場合でも、網膜の状態を確認することができます。

網膜剥離の治療法

網膜剥離の治療は、剥離の種類や進行度合いによって異なりますが、手術が主体となります。

1.裂孔原性網膜剥離の治療

網膜光凝固術(もうまくひかりぎょうこじゅつ)

対象

網膜に裂孔や円孔があるものの、まだ網膜剥離が起こっていない、またはごく初期の場合。

方法目の小さな穴から細い器具を挿入し、網膜を引っ張っている硝子体を除去します。剥がれた網膜を元の位置に戻した後、眼内に医療用のガスやシリコンオイルを注入して網膜を内側から押さえつけ、網膜が再接着するのを促します。

強膜バックリング手術(きょうまくバックリングしゅじゅつ)

対象

比較的若い方や、網膜剥離の範囲が小さい場合など。

方法眼球の外側からシリコン製のスポンジやバンドを縫い付け、眼球の壁を内側にへこませて、網膜が剥がれている部分を眼球の壁に押し付け、網膜の再接着を促します。

2.その他の網膜剥離の治療

漿液性網膜剥離

原疾患(炎症など)の治療や、薬物治療が行われます。

牽引性網膜剥離

硝子体手術によって、網膜を引っ張る増殖膜を除去します。

治療後の注意点と予後

安静の保持

手術後は、医師の指示に従って安静を保つことが非常に重要です。特にガスやオイルを注入した場合は、特定の体位を保つ必要があります。

定期的な通院

治療後も、網膜の状態や視力の回復具合を確認するため、定期的な通院が必要です。

再発の可能性

網膜剥離は、一度治療しても再発する可能性があります。症状の変化に気づいたら、すぐに眼科を受診しましょう。

網膜剥離の治療の成功率は高いですが、視力の回復には個人差があります。早期発見・早期治療が、良好な視力予後につながる鍵となります。

網膜剥離の予防について

完全に網膜剥離を予防することは難しいですが、以下のような点に注意することでリスクを減らせる可能性があります。

定期的な眼科検診

特に近視が強い方や、糖尿病などの持病がある方は、定期的に眼科で目の状態をチェックしてもらいましょう。

目に異常を感じたらすぐに受診

飛蚊症の急な増加や光視症など、網膜剥離のサインと思われる症状が現れたら、迷わず眼科を受診してください。

目をぶつけないように注意

スポーツなどで目を強くぶつける可能性のある場合は、保護メガネなどを着用しましょう。

まとめ

網膜剥離は、適切な時期に治療を行えば、視力を守ることができる病気です。「おかしいな」と感じたら、たった一度の受診で目の健康が守られるかもしれません。大切な目のために、少しでも気になる症状があれば、ご相談ください。

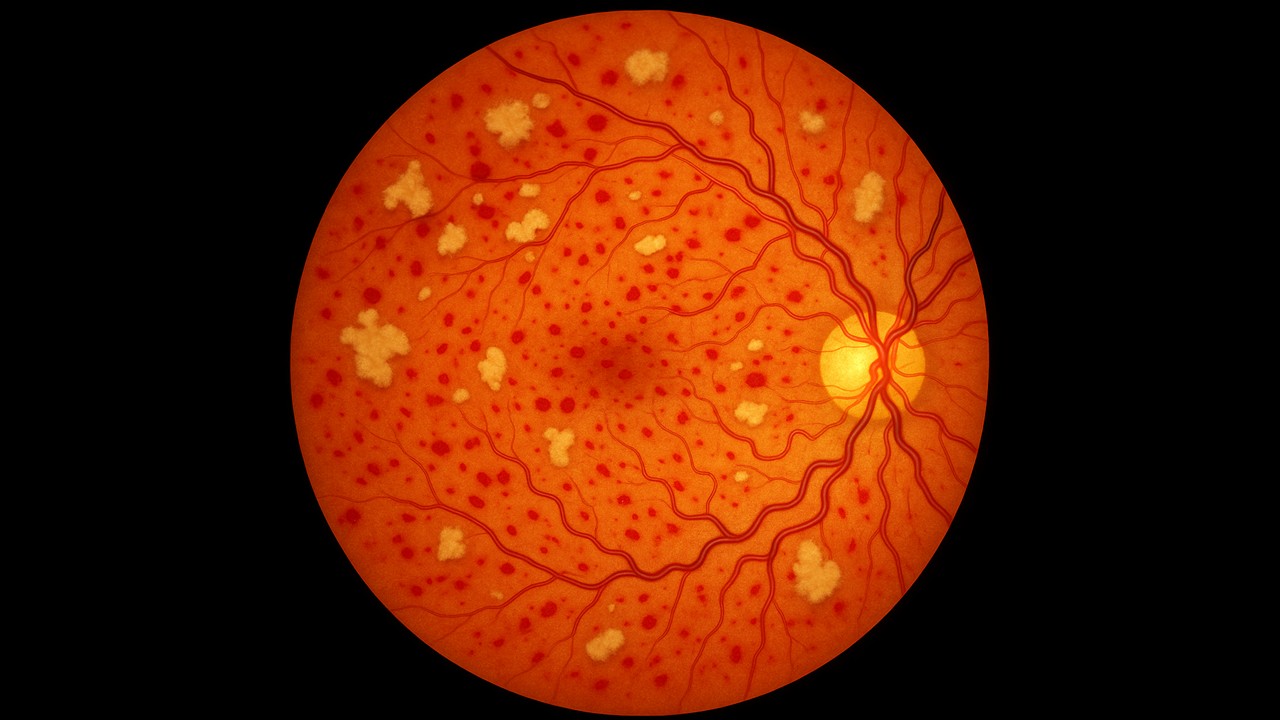

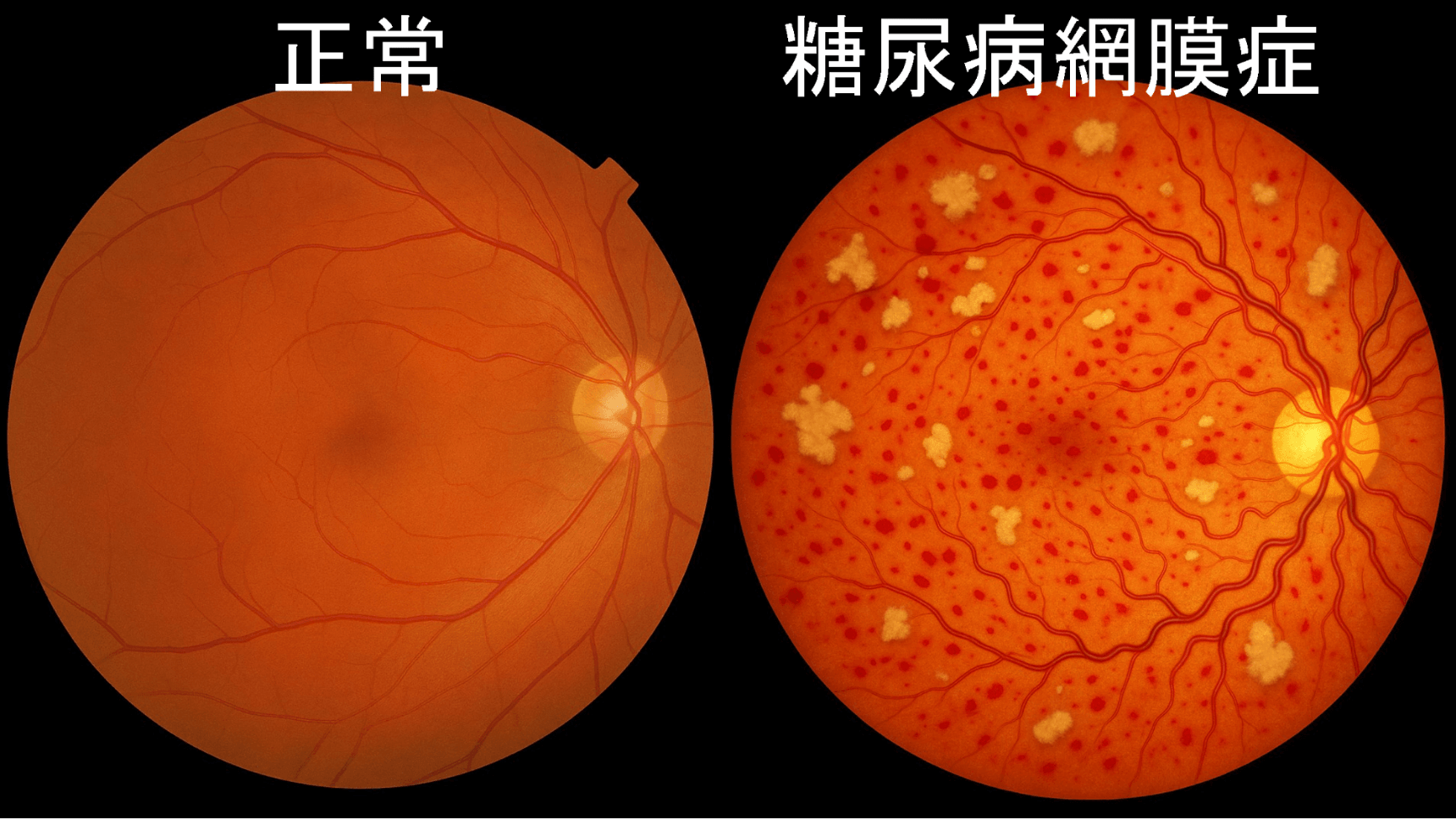

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、失明原因の上位を占める目の病気です。

糖尿病網膜症は、糖尿病が原因で目の網膜(もうまく)という部分に障害が起こる病気です。網膜は眼球の奥にある薄い神経の膜で、カメラのフィルムのように光を感じ取り、脳にその情報を送ることで「物を見る」ことができます。

糖尿病によって血糖値が高い状態が長く続くと、全身の細い血管に悪影響が出ます。目の網膜にある非常に細い血管も例外ではなく、次第に傷つき、詰まったり、出血しやすくなったりすることで、網膜の機能が損なわれ、視力低下や最終的には失明に至る恐れがあります。

糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症(神経障害、腎症、網膜症)の一つであり、日本においては成人の中途失明原因の上位を占めています。

なぜ糖尿病網膜症が起こるの?

糖尿病網膜症の主な原因は、高血糖による網膜の血管へのダメージです。

血管の損傷高血糖が続くと、網膜の細い血管の壁が傷つき、血管がもろくなります。

血液成分の漏出傷ついた血管から、血液中の水分やタンパク質、脂質などが漏れ出し、網膜にむくみ(浮腫)が生じたり、出血したりします。

血管の閉塞と酸素不足血管が詰まると、網膜に十分な酸素や栄養が届かなくなり、酸素不足(虚血)の状態になります。

新生血管の発生酸素不足を補おうとして、体は新しい血管(新生血管)を作ろうとします。しかし、この新生血管は非常に脆く、破れやすく、出血(硝子体出血)や増殖膜(はんこん組織)の形成を引き起こします。

網膜剥離や緑内障増殖膜が収縮することで網膜を引っ張り、網膜剥離(牽引性網膜剥離)を引き起こすことがあります。また、新生血管が原因で眼圧が上昇し、新生血管緑内障という難治性の緑内障を発症することもあります。

糖尿病網膜症の進行段階と症状

糖尿病網膜症は、自覚症状がないまま進行することが多いため、「サイレントキラー」とも呼ばれます。症状が出た時には病気がかなり進行していることが少なくありません。

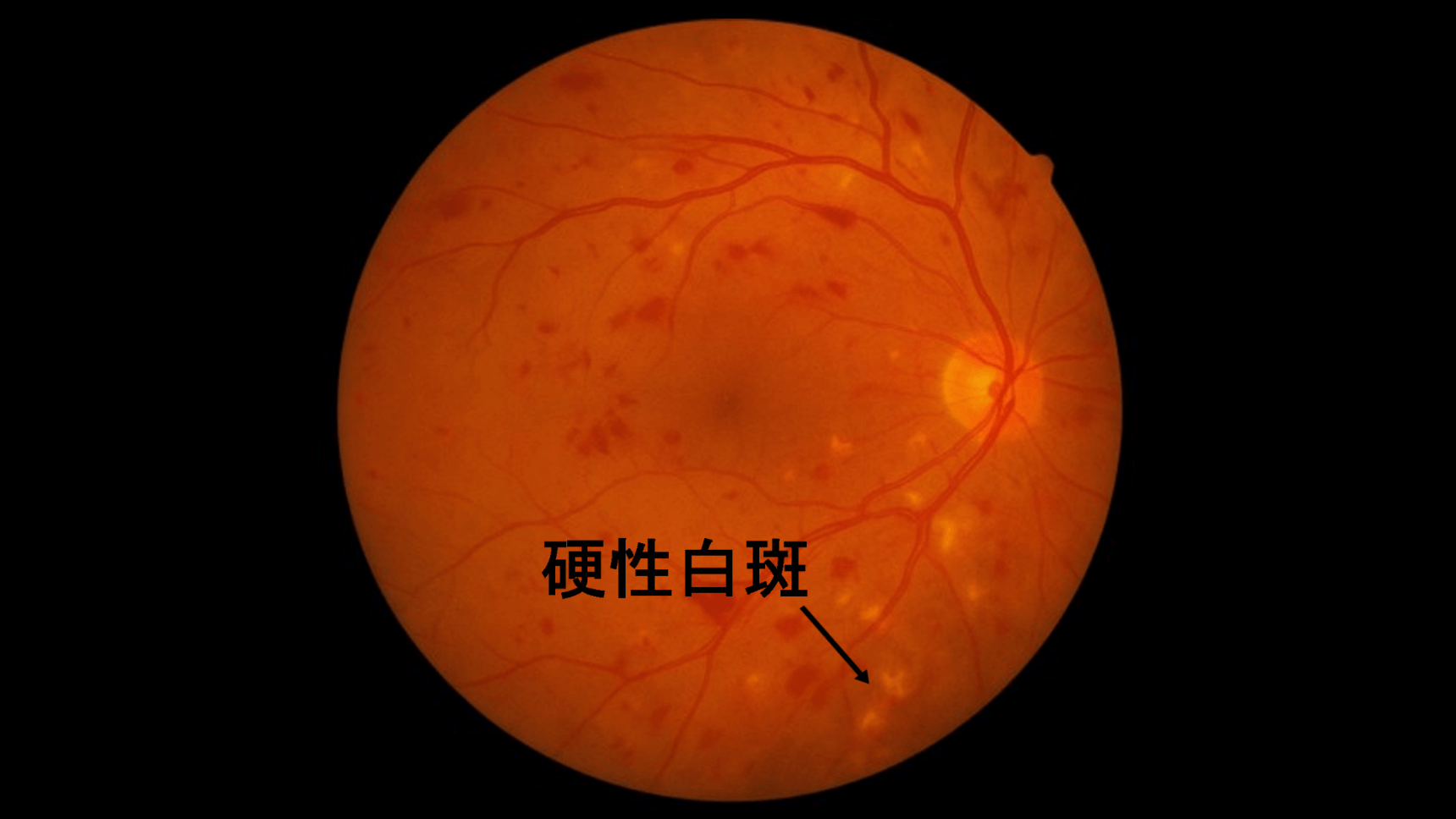

1.単純糖尿病網膜症 (初期)

状態

網膜の細い血管に小さな瘤(こぶ)ができたり(毛細血管瘤)、小さな点状の出血(点状出血)や、血管から漏れ出した脂質などがたまる(硬性白斑)が見られます。

症状

ほとんどの場合、自覚症状はありません。視力も良好なことが多いです。

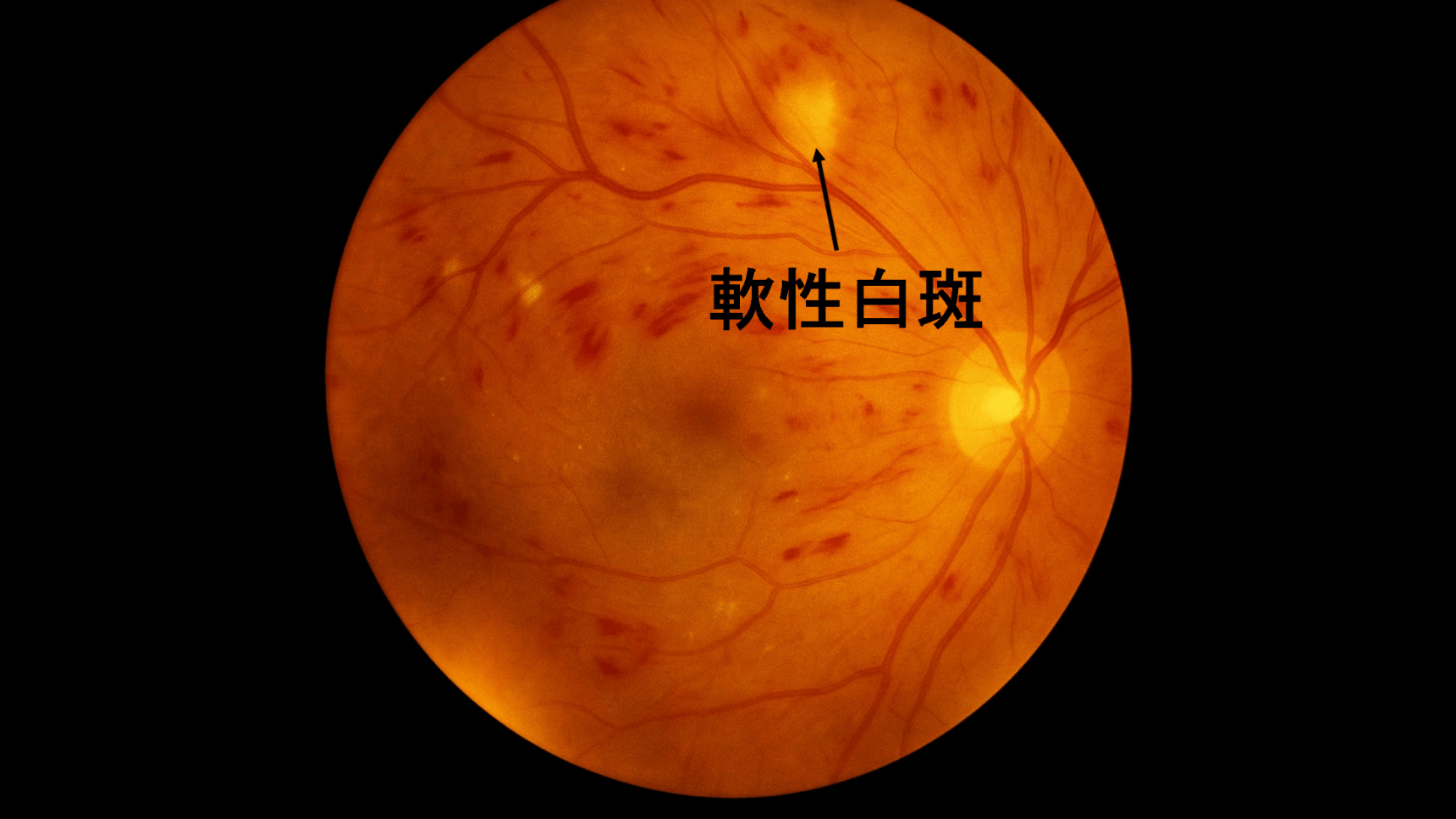

2.増殖前糖尿病網膜症 (中期)

状態

血管が詰まり始め、網膜の酸素不足が進みます。これにより、軟性白斑(虚血によって神経線維が障害された部分)や、網膜の血管が異常に拡張・蛇行する(網膜内細小血管異常:IRMA)が見られます。

症状

視力低下や視野の異常を感じる方もいますが、やはり自覚症状がないことも多いです。

3.増殖糖尿病網膜症 (後期)

状態

網膜の酸素不足が深刻になり、それを補おうと「新生血管」というもろい血管が異常に増えてきます。この新生血管は破れやすく、眼球の中に大きな出血(硝子体出血)を起こしたり、増殖膜(はんこん組織)を形成して網膜を引っ張ったりします。

症状

飛蚊症(ひぶんしょう)の急な増加目の前に墨や煙、虫のようなものが多数見える。

霧視(むし)目がかすんで霧がかかったように見える。

視力低下急激な視力低下や、ほとんど見えなくなることもあります。

視野欠損見える範囲の一部が欠ける。

変視症(へんししょう)物が歪んで見える。(黄斑浮腫がある場合)

痛み新生血管緑内障を併発すると、目の痛みが生じることがあります。

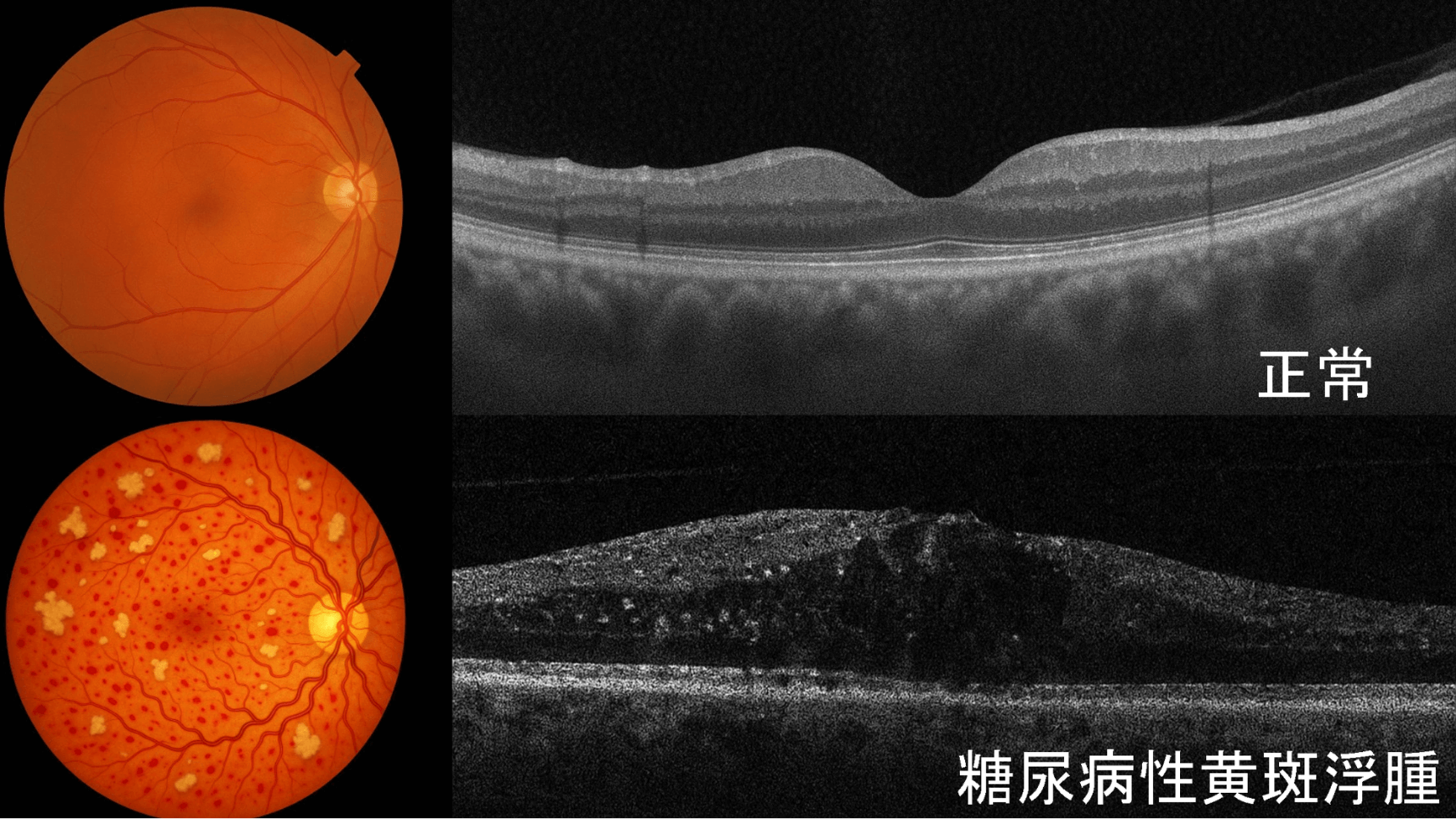

黄斑浮腫(おうはんふしゅ)について

網膜の中心部には「黄斑(おうはん)」と呼ばれる、物を見る上で最も重要な部分があります。糖尿病網膜症では、どの段階でも血管から漏れた水分によって黄斑にむくみが生じることがあり、これを黄斑浮腫と呼びます。黄斑浮腫が生じると、視力低下や物が歪んで見える(変視症)などの症状が強く現れ、重度な視力障害の原因となります。

糖尿病網膜症の検査と診断

糖尿病網膜症は、早期発見・早期治療が非常に重要です。糖尿病と診断された方は、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診することが必須です。

視力検査、眼圧検査

目の基本的な機能を測定します。

眼底検査

瞳孔を開く目薬を点眼し、目の奥にある網膜の状態を直接観察します。糖尿病網膜症特有の出血、血管の異常、新生血管の有無などを確認します。

光干渉断層計(OCT: Optical Coherence Tomography)

網膜の断面を詳細に画像化し、黄斑浮腫の有無や網膜の厚さ、微細な構造の変化を精密に確認します。

蛍光眼底造影検査

腕の血管から特殊な造影剤を注入し、時間経過とともに網膜の血管に造影剤が流れる様子を撮影します。血管が詰まっている場所や、血管から漏れがある場所を詳細に把握できます。新生血管の有無や活動性を評価するのに非常に有効です。

糖尿病網膜症の治療法

糖尿病網膜症の治療は、病気の進行段階と症状、黄斑浮腫の有無によって異なります。

1.内科的治療 (血糖コントロール)

最も重要

糖尿病網膜症の進行を抑えるためには、根本原因である高血糖を改善することが最も重要です。内科医と連携し、血糖値、血圧、脂質を良好にコントロールすることが基本中の基本となります。

2.眼科的治療

レーザー光凝固術 (光凝固術)

糖尿病網膜症の進行を抑えるためには、根本原因である高血糖を改善することが最も重要です。内科医と連携し、血糖値、血圧、脂質を良好にコントロールすることが基本中の基本となります。

対象増殖前糖尿病網膜症や、増殖糖尿病網膜症の初期段階。特に網膜の酸素不足が進行している部位や、新生血管が発生する危険性のある部位に施行されます。

方法レーザー光線を用いて、酸素不足に陥った網膜や新生血管が発生しやすい網膜周辺部を意図的に焼き固めることで、新生血管の発生を抑えたり、既にある新生血管を退縮させたりします。これにより、硝子体出血や網膜剥離などの重篤な合併症の発生を防ぎます。

抗VEGF薬硝子体注射

対象糖尿病黄斑浮腫の治療に最も有効です。新生血管が原因で黄斑浮腫が生じている場合にも用いられます。

方法血管から水分が漏れ出す原因となる物質(VEGF:血管内皮増殖因子)の働きを抑える薬を眼球内に直接注射します。これにより、黄斑のむくみを改善し、視力回復を目指します。複数回の注射が必要となることが多いです。

ステロイド薬硝子体注射

対象抗VEGF薬で効果が不十分な黄斑浮腫や、炎症が関与している場合。

方法炎症を抑えるステロイド薬を眼球内に直接注射します。

硝子体手術

対象硝子体出血がなかなか吸収されない場合。

増殖膜が網膜を引っ張って網膜剥離(牽引性網膜剥離)を起こしている場合。

黄斑に増殖膜が張って視力低下が著しい場合。

目の小さな穴から細い器具を挿入し、出血している硝子体や、網膜を引っ張っている増殖膜を取り除きます。必要に応じて、レーザー治療を追加したり、ガスやシリコンオイルを注入して網膜を元の位置に戻したりします。

治療後の注意点と予後

血糖コントロールの継続

どんな治療を行っても、血糖コントロールが不良なままだと病状が再燃・悪化する可能性があります。内科医との連携を密にし、日常生活における血糖管理を徹底することが重要です。

定期的な通院

治療後も、目の状態や視力の変化を確認するため、定期的な眼科受診が必要です。

合併症のリスク

治療によって視力が改善することも多いですが、病状が進行している場合は完全に元の視力に戻らないこともあります。また、網膜剥離や緑内障などの合併症が起こるリスクも考慮する必要があります。

糖尿病網膜症の予防と早期発見の重要性

糖尿病網膜症は、進行するまで自覚症状がないことが最大の特徴です。そのため、糖尿病と診断されたら、たとえ自覚症状がなくても、以下の点を守り、目の健康を守ることが極めて重要です。

定期的な眼科検診

糖尿病の診断を受けたら、症状がなくても必ず定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けましょう。医師の指示に従い、年1回~数回は検査を受けるようにしてください。

良好な血糖コントロール

糖尿病網膜症を予防・進行を遅らせるためには、食事療法、運動療法、薬物療法などによって血糖値を良好に保つことが最も重要です。

目の異常に注意

飛蚊症の急な増加、目のかすみ、視力低下など、少しでも目の異変を感じたら、すぐに眼科を受診してください。

まとめ

糖尿病網膜症は、早期に発見し、適切な治療と血糖コントロールを継続することで、多くの場合、失明を防ぐことができます。糖尿病と診断された方はもちろん、ご家族に糖尿病の方がいる場合も、目の健康に意識を向けていただくことが大切です。

当院では、患者様一人ひとりの目の状態を丁寧に診察し、内科の主治医とも連携を取りながら、最善の治療方針をご提案いたします。大切な目のために、どうぞお気軽にご相談ください。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約