単焦点レンズ 近視合わせ どこに合わせたらいい?

単焦点眼内レンズ −2.0D、−2.5D、−3.0D狙いどうしたらいいの?

今回は患者さんからのご質問

「単焦点眼内レンズの近方合わせで、-2.0Dと-3.0Dで迷っています。先生は-2.0Dを推奨されていますが、-3.0Dがよいとおっしゃる先生もいるようです。なぜ-2.0Dをすすめるのですか?」

まず結論から申し上げると、当院では基本的に -2.0Dを推奨 しています。ただし、患者さんの生活スタイルやご希望によっては、-2.5Dまで近視寄りに設定することもあります。

では、実際に −2.0D・−2.5D・−3.0D の違いはどのように考えればよいのでしょうか?

1.まずは基本的な事から、単焦点眼内レンズの合わせ方について

白内障手術で用いる 単焦点眼内レンズ は、名前のとおりピントが合う範囲が限られているレンズです。

どの距離に合わせるかによって、術後の見え方や眼鏡の必要性が変わります。代表的な方法は以下の3つです。

1. 遠方合わせ(2m以降遠方)

・特徴:眼鏡なしで遠くがよく見えるようにする合わせ方です。

・メリット:運転、テレビ、景色を見るときに快適。

・デメリット:読書やスマホなど近くの作業では眼鏡が必要になることが多い。

・適している方:車の運転をよくされる方、遠くの景色を裸眼で楽しみたい方。

2. 中間合わせ(70cm~2m)

・特徴:1〜2m前後(パソコン画面や食卓の距離)にピントを合わせる方法です。

・メリット:料理や家事、パソコン作業など、生活の中でよく使う距離が眼鏡なしで見やすい。

・デメリット:遠くと近く、どちらも中途半端になりやすく、眼鏡が必要になる場面もある。

・適している方:デスクワーク中心の方、家事や室内作業を裸眼で快適にしたい方。

3. 近方合わせ(50cm前後)

・特徴:50cm前後(読書・スマホ・パソコンの距離)にピントを合わせる方法です。

・メリット:細かい作業や読書が眼鏡なしでできる。

・デメリット:遠くはぼやけるため、外出や運転時には眼鏡が必要になる。

・適している方:読書やスマホをよく使う方、手元の作業を重視する方。

ポイント

このように、単焦点眼内レンズは「どの距離を裸眼で快適にするか」によって選び方が変わります。

かつては「遠視の方は0D」「中〜強度近視の方は-3D」「その間は元の度数に合わせる」といった、比較的単純な決め方が行われていた時代もありました。しかし現在では、そのように一律で判断できるものではありません。

重要なのは、患者さんご自身がどの距離を裸眼で快適に過ごしたいのかという生活スタイルです。

読書が中心なのか、運転や外出が多いのか、あるいは家事やデスクワークが主体なのかによって、最適な度数は大きく異なります。さらに「近方合わせ」を希望される場合でも、

・読書を中心にしたいのか

・スマホやパソコンも眼鏡なしでこなしたいのか

・ある程度バランスよく見えるようにしたいのか

といったニーズの違いで適切な度数は変わってきます。

そのため、術前に患者さんの生活習慣やご希望を丁寧にお伺いすることが、度数設定において極めて重要です。

次に、その中でも「近方合わせ」の中で、-2.0D・-2.5D・-3.0D といった度数設定の違いを論文を踏まえて具体的に整理していきます。

2. 論文からはどう?

Hayashi ら(日本人):−1.0D〜−3.0Dをシミュレーションして評価

(対象年齢:50~70歳)

・−2.0D:30/50/70cmで視力0.7以上 → 近方と中間の両立

・−2.5D:30〜50cmは良好、70cm視力(PC距離)は不足

・−3.0D:30cm特化 → 中間・遠方は眼鏡必須

👉 結論:−2.0Dが最もバランス良く実用的。

Jeon ら(アジア人):両眼**−2.0D** vs 正視

・−2.0D群:近方・中間の裸眼良好、近用眼鏡ほぼ不要

・正視群:遠方は良いが、近方作業は眼鏡必須

👉 両眼−2.0Dは近用眼鏡から解放されやすい。

Hayashi K, Hayashi H. Optimum target refraction for highly or moderately myopic patients after monofocal IOL implantation. J Cataract Refract Surg. 2007;33:1020–1025.

3. 各度数の特徴(生活イメージ)

−2.0D(バランス型)

・見える距離:スマホ、タブレット、食事、PC(60〜70cm)

・メリット:近方〜中間の裸眼が広い=日常がラク

・注意:遠方(運転・看板)は遠用メガネが必要

−2.5D(読書快適型)

・見える距離:40cm中心(本・新聞・裁縫)

・メリット:小さめの文字がくっきり

・注意:PC距離がぼやけやすい → PC用メガネ併用

−3.0D(近見特化型)

・見える距離:30cm前後

・メリット:読書や精密作業に強い

・注意:中間も遠方も裸眼は厳しい → メガネ前提の割り切り

4. 実際の視力のイメージ

−2.0Dは、スマホ(30cm)やタブレット(40cm)、食事のときの手元、さらにPC作業(60〜70cm)の中間距離までを裸眼でカバーしやすい設定です。近方と中間のバランスがよく、日常生活でメガネを使う頻度を減らせます。一方で、運転や遠くの景色・看板などはぼやけるため、遠方を見る場面では遠用メガネが必要になります。

−2.5Dは、読書・新聞・裁縫といった40cm前後の手元作業がとても快適になる度数です。細かな文字もはっきり見えやすくなりますが、そのぶん60〜70cmのPC距離や、テーブル越しの相手の表情など中間距離はぼやけやすく、PC用や中間用のメガネを併用する場面が増えます。

−3.0Dは、30cm前後の至近距離に特化した設定で、小さな文字を長時間読む、細密な手元作業をする、といった用途に向いています。ただしパソコンのような中間も遠方も裸眼ではほとんど見えないため、日常の多くの場面でメガネの併用が前提になります。

5.単焦点眼内レンズと「明視域」の考え方

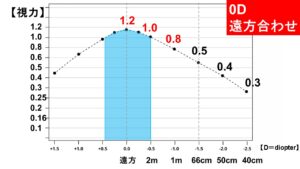

ここで知っておきたいのは単焦点眼内レンズの明視域。白内障手術でよく使われる 単焦点眼内レンズ は、その名の通り「ひとつの距離」にピントを合わせるレンズです。ですが、実際にはまさにその一点だけが見えるわけではなく、前後に少し余裕を持って見える範囲があります。±0.5D 前後の範囲は比較的よく見える、これを 明視域(depth of focus) と呼びます。

(遠方合わせ:0Dの場合 青い帯が明視域)

例えば、ピントを遠方に合わせた場合でも、ある程度の中間距離(0Dなら1m)までは比較的はっきり見えます。この「明視域」があるおかげで、単焦点レンズはシンプルでありながら、日常生活に十分対応できる視力を得られるのです。

手元に合わせるとどうなるのか?

患者さんの中には、「読書やスマホを裸眼で見たいから、できるだけ手元にピントを合わせたい」という方もいらっしゃいます。

たしかに、ピントを -3.0D に設定すれば、20〜30cmといった近い距離がもっとも快適に見えるようになります。

しかしその一方で、少し離れた距離(40〜50cm以上)は急に見えにくくなり、結果として 見える範囲が狭くなってしまう という特徴があります。

一方、-2.0D に設定した場合は、50cm前後が最も見やすい距離となりますが、明視域を活かすことで30〜70cm程度まである程度見えることも多いです。つまり、近くを重視しながらもある程度の余裕を保てるのです。

「もったいない」という考え方

単焦点眼内レンズの魅力は、この 明視域の広がり にあります。

あまりにも強く手元に寄せすぎると、その広がりを活かせず、結果的に「単焦点レンズの特性を十分に使えていない=もったいない」と言える状況になりやすいのです。

もちろん、「とにかく本やスマホを裸眼でしっかり見たい」という方には -3.0D の設定も選択肢になります。ただし、バランスよく日常生活をこなしたい方には、-2.0D〜-2.5D 程度が現実的で使いやすいことが多いのです。

6. 生活スタイル別おすすめ

・スマホ・PC中心、バランス重視 → −2.0D

・読書好き、細かい手作業が多い → −2.5D

・近見専用と割り切れるライフスタイル → −3.0D

・運転が多い・遠方重視 → 遠方正視(±0D付近)

7. マイクロモノビジョンという選択肢(左右差 −0.5D〜−0.75D)

モノビジョンは左右で狙い度数を変えて、両眼で遠〜近をカバーする方法です。

ただし2.0D以上の左右差は立体視の低下が問題になりやすいのでおすすめしません。

そこで当院では、左右差 −0.5D〜−0.75Dのマイクロモノビジョンをよく用います。

立体視への影響を最小化しつつ、見える距離の“帯”を広げるのが狙いです。

度数設定のコツ(当院での場合)

・ベースを −2.0Dにしたい人

優位眼 −1.75D/非優位眼 −2.25D

👉 PC〜読書までの快適域を拡張するのが狙いです。

・読書重視で −2.5Dを選ぶ人

優位眼 −2.25D/非優位眼 −2.75D

👉 40cmを保ちつつ、60cmも許容しやすくなる

・近見特化 −3.0Dを選ぶ人

優位眼 −2.75D/非優位眼 −3.25D

👉 あくまで近見重視だが30cmを中心に40cmへの“逃げ”を少し作る。

基本的な原則として優位眼は“遠め寄り”、非優位眼は“近め寄り”に設定します。左右差は−0.5D〜−0.75Dに抑えることで、立体視の違和感が少ない傾向。

8. FEST(術前シミュレーション)で“術後の見え方”を体験する

当院では、Fellow-Eye Self-Tuning(FEST)法を用いて、片眼の白内障手術後に、もう片方の眼内レンズの度数を決定しています。白内障手術の難点は、術前に術後の見え方を完全に再現できない点にあります。手術が問題なく終わり、予定通りの距離にピントが合っていたとしても、「思っていたより遠くが見づらい」「逆に、手元が見えにくい」と感じられることがあります。

そこで当院では、まず片眼の手術を行い、術後にその目に眼鏡を装用して、さまざまな度数(少し遠方寄り、少し近方寄りなど)を試していただくことで、実際の見え方を体験していただきます。その体験をもとに、もう片方の眼を「どのような見え方にしたいか」をご自身で具体的にイメージできるようになります。

同一患者様の目であれば左右の眼球の構造に差がないケースが多いため、片眼のデータをもとにもう片方の眼の度数を高い精度で決定することが可能です。

患者様自身が納得して選択でき、私たち医師側も自信をもって度数を決定できるため、術後の満足度が非常に高い方法です。

9.強度近視の方へ

一般的に強度近視の方は度数に左右差がありモノビジョンに対応しやすいです。FESTで自分の生活に合う位置へ微調整これがいちばん失敗の少ない選び方です。

10. 迷ったらこの順で決める

-

裸眼で一番よく見たい距離を1つ選ぶ(本?PC?家事?)

-

運転事情(昼/夜/頻度)→ 遠用眼鏡の許容を確認

-

マイクロモノビジョンをFESTで疑似体験

-

第2候補まで決め、僚眼やメガネで微調整する設計に

11. まとめ

当院では手元合わせは、基本的には −2.0D をおすすめしています。スマホ(約30cm)からPC(約60〜70cm)までの“日常の距離”を裸眼で見やすくできるからです。ただし、すべての方を −2.0D にしているわけではありません。小さな文字を確実に裸眼で見たい方(読書を長時間する等)は −2.5D を選択することもあります。一方で、−3.0D まで寄せることは原則行いません。中間〜遠方の裸眼がほとんど使えず、メガネ依存が増えて生活が不便になりやすいためです。

例外として、黄斑疾患があり中心視野が弱い/消失している方で、周辺視野を主に使う必要がある場合には、あえて強めの近視を残す設計を検討します。とはいえ、白内障以外に病気がなければ目安はせいぜい −2.5D までが妥当です。度数の考え方は医師によって多少異なりますので、生活スタイル(読書・PC・運転の頻度など)と目の状態を踏まえて、最終的には担当医と相談して決めてください。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約